- 新人事制度の定着・運用強化に向けた導入支援と評価運用の支援

- 新制度導入後、1年間の新評価サイクルを総合的にフォロー

- 評価フェーズごとの評価者トレーニングの実施、評価ガイドの作成、評価調整のフォロー

- 実際の部下を想定したよりリアルな目標設定および評価の予行演習

クライアントプロフィール

- 業種

- 製造業

- 従業員数

- 約3,000人

- 期間

- 制度設計1年、導入支援1年間

プロジェクト開始の背景

新人事制度の導入から制度が組織に定着するまで、制度運用の継続的かつきめ細かいフォローを実施した事例です。

人事制度改定による効果を最大限発揮できるよう、新制度のスムーズな定着と運用強化を目指しました。A社では、経営環境の変化に対応し、次の成長を支える人材育成を目的に人事制度改定を行いました。

A社は約20年間、人事制度が見直されず、現行人事制度の運用自体が徹底されていない状況にありました。人事制度改定を成功に導くためには、単に人事制度の見直しを行うだけでなく、いかに新しい制度を社員に理解してもらい、制度に沿った運用の意識付けができるかという点が重要であると考えました。

想定された課題とは

A社には大きく2つの課題が想定されました。

【課題1】上司の評価・フィードバック力の不安

1つは、上司の評価・フィードバック力に不安があった点です。

それまでの人事制度では評価面談は行うものの、最終的な評価結果は部下にフィードバックしなくてよいというルールで運用されていました。

上司は部下に不足や不満があったとしても、それを伝えることに慣れておらず、評価の甘辛も放置されている状態でした。そのため、上司が部下の期待に満たない点を明確にし、受け止めさせる説明スキルを向上することが課題でした。

【課題2】評価時のキャリアビジョンが不明確でフィードバックが曖昧

2つ目は、部下の成長に向けてストレッチした役割期待を示し、1つ上のステップを目指すための危機意識と成長意欲を喚起するような人材マネジメントを浸透させることです。

人事制度改定の検討時に実施した意識調査では、「上司と部下の人間関係はとても良好で、困ったときに上司が助けてくれるという安心感がある」ことがわかりました。その一方で、上司が期待を明確に示しておらず、「良い」「悪い」のフィードバックを曖昧にしがちであることが明らかになりました。

新しい人事評価制度では、1つ上のステップを意識させながら育成課題を明確にするような基準・制度に見直しを行いました。新制度をうまく運用できるようにするためには、評価者が「部下一人ひとりのキャリアビジョン(こうなってほしい)を考える思考」に変えていくことが必要でした。

どのような形でプロジェクトが始まったのか?

人事制度の見直しに向けた設計段階から支援しました。

制度導入前は、評価者が部下に新制度をきちんと説明できるよう、評価者と被評価者に分け、きめ細かく新制度の説明会を行いました。制度導入直後、まず全評価者に対して評価者トレーニングを実施しました。後日、研修でのフィードバックや研修中に出た疑問点等を反映したガイドを展開し、評価者が自信を持って評価に臨める体制を整えました。

その後、今度は実際に評価を実施するタイミングで、全評価者に対して目標設定および評価フィードバック面談のトレーニングを実施しました。加えて、実際に上司が付けた仮評価データを用いて評価調整のフォローを行いました。

プロジェクトの内容

1. 制度導入直後の評価者トレーニング

新人事制度に対する正しい理解と評価の目線合わせを促すことを目的に、新人事制度を導入した直後に評価者トレーニングを実施しました。

全評価者が一堂に会する形で共通の講義・演習を、「理論編(評価者に求められる知識・スキルの習得)」と「実践編(目標設定に向けた準備)」の2回に分けて行いました。

1-1.理論編(評価者に求められる知識・スキルの習得)

評価者が同じ目線で評価に取り組むことができるように、必要な知識や考え方をそろえていくことが研修の狙いです。

前半では、新評価制度の解説と評価者に求められる役割について講義・演習を行いました。後半では、①人事評価で実際に起こりうる問題への対応、②ケースを用いた評価の目線合わせの2つの演習を実施しました。

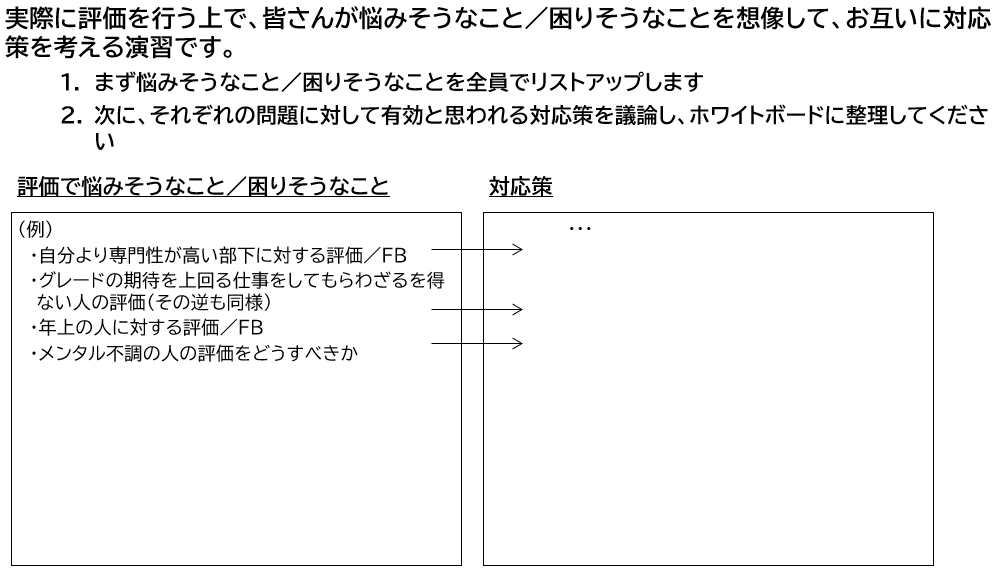

①人事評価で実際に起こりうる問題への対応

実際に評価を付けるときに、「悩みそうなこと/迷いそうなこと」を洗い出すグループワークを行いました。それぞれの問題への対応策について全員で共有し、必要に応じて講師から解説を加えました。

【演習】人事評価で実際に起こりうる問題への対応

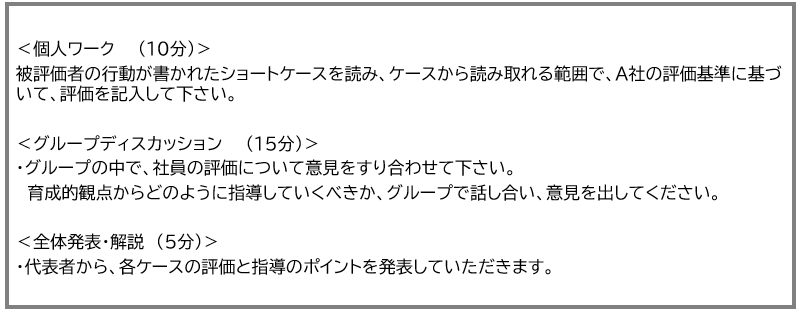

②ケースを用いた評価の目線合わせ

ショートケースを読み、実際に新人事制度の評価基準に従って評価を付け、フィードバック方法を考える演習を行いました。(評価基準の理解と目線合わせ)

評価実践演習の進め方

ショートケース

1-2.実践編(目標設定に向けた準備)

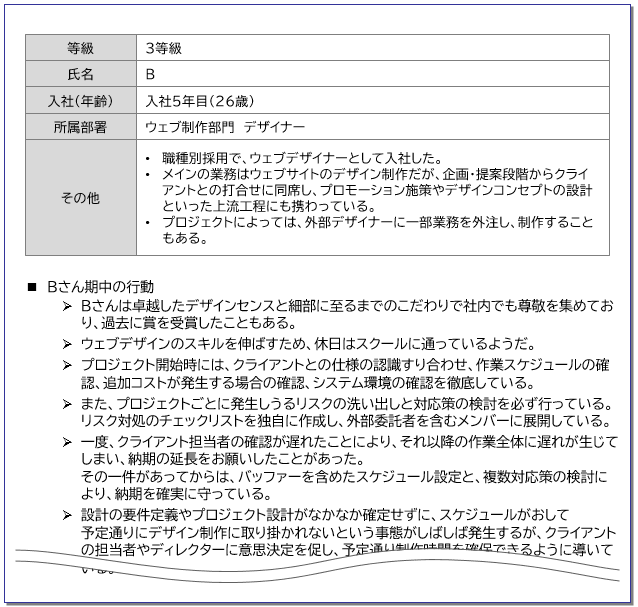

公正な目線で適切な目標設定を行うための予行演習と、目標設定の留意点を確認した後、組織目標から個人目標への展開についての実践演習を行いました。

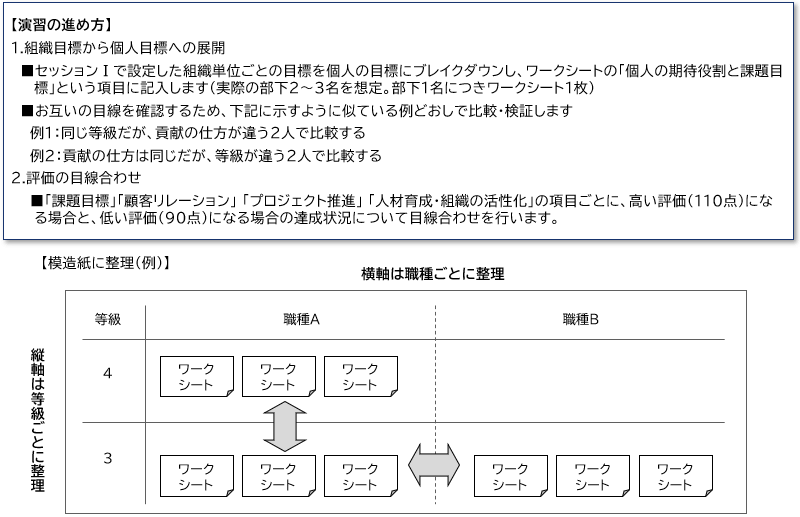

【実践演習】組織目標から個人目標への展開 部署毎に別れ、2つのセッションを実施

- セッションⅠ

- 組織目標の展開を行います。

会社全体の目標と部門ごとの目標から、組織単位(チーム)の目標を評価項目ごとに設定しました。 - セッションⅡ

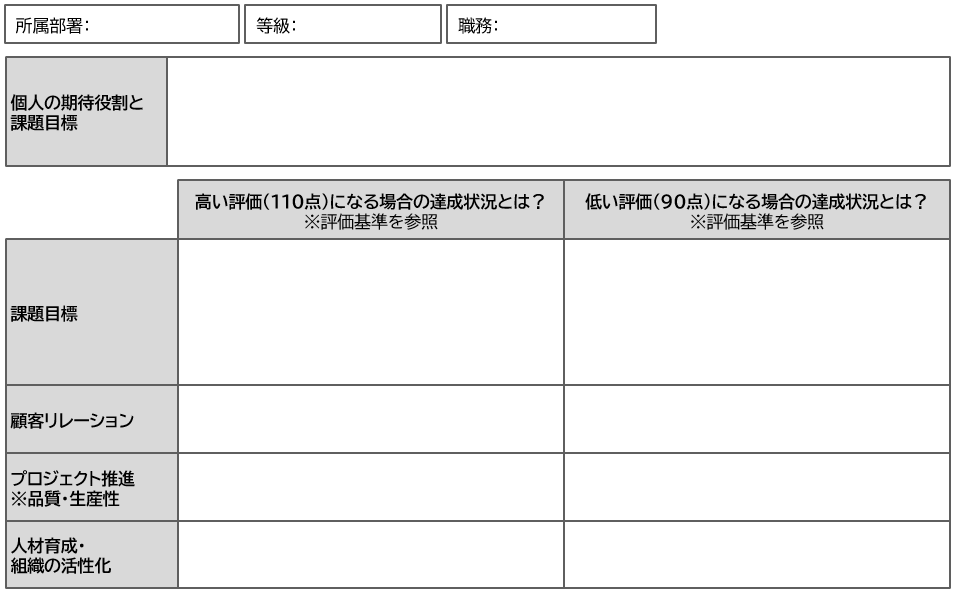

- 個人目標への展開と評価の目線合わせを行います。

まず、セッションⅠで設定した組織目標から実際の部下数名の目標を考えました。そして、評価者同士で設定した部下の目標を共有し、同じ等級や職種で比較した場合に、目標の目線にずれがないかの検証をします。「高い評価となる場合」と「低い評価になる場合」の達成水準の目線を合わせました。

セッションⅠ:組織目標の展開

セッションⅡ:個人目標への展開と評価の目線合わせ

ワークシートのイメージ

1-3.評価者トレーニングの内容を反映した「目標設定ガイド」の作成

評価者トレーニングでは、

- 各等級の期待役割に照らした場合の職種ごとの目標設定の視点

- 達成状況を評価する際の「高い評価になる場合」「低い評価になる場合」の達成水準

について、評価者間で一定の共通認識を持つことができました。

評価者トレーニングの内容を実際の評価にも活かせるように、

- 評価者間で認識を揃えた目標設定の視点やレベル感

- 達成水準の目線、加えて評価を実施する際の留意点 等

を整理し、評価者をサポートするツールとして「目標設定ガイド」を作成しました。

2.面談トレーニング

新しい人事制度の運用が始まり、最初の目標設定と評価のタイミングで、目標設定および評価フィードバック面談のトレーニングを実施しました。

2-1.目標設定面談のトレーニング

目標設定面談では、部下の特性に応じた適切な動機づけができるようになることが狙いです。

目標設定の留意点を再確認した上で、面談トレーニングの実践演習を行いました。

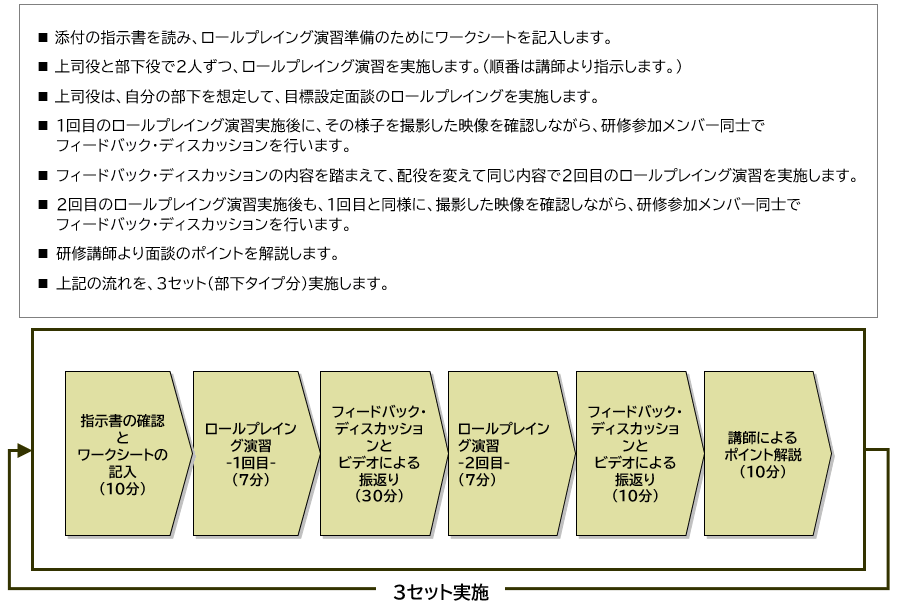

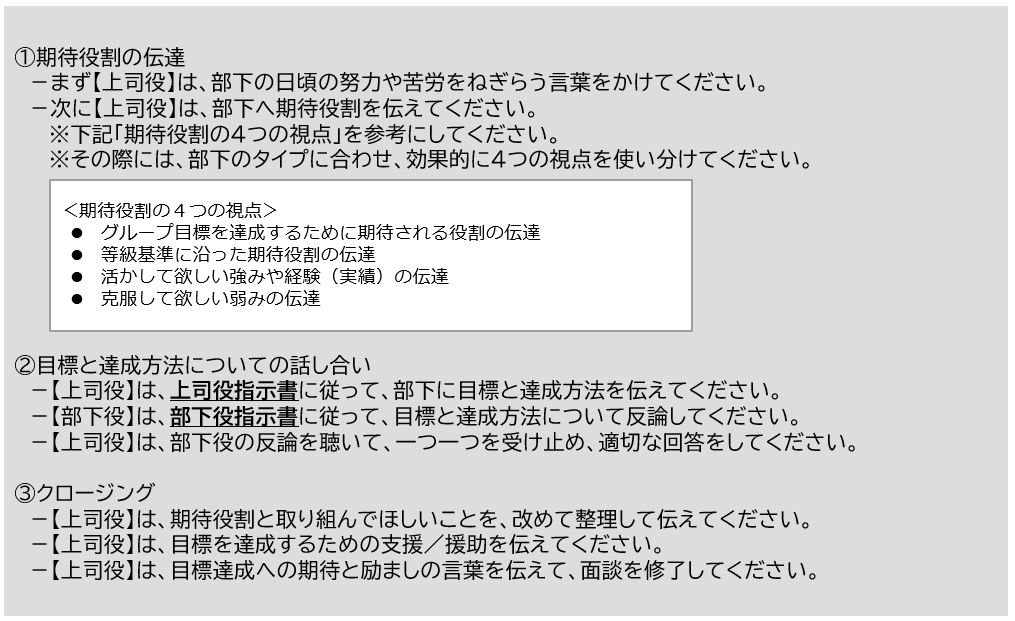

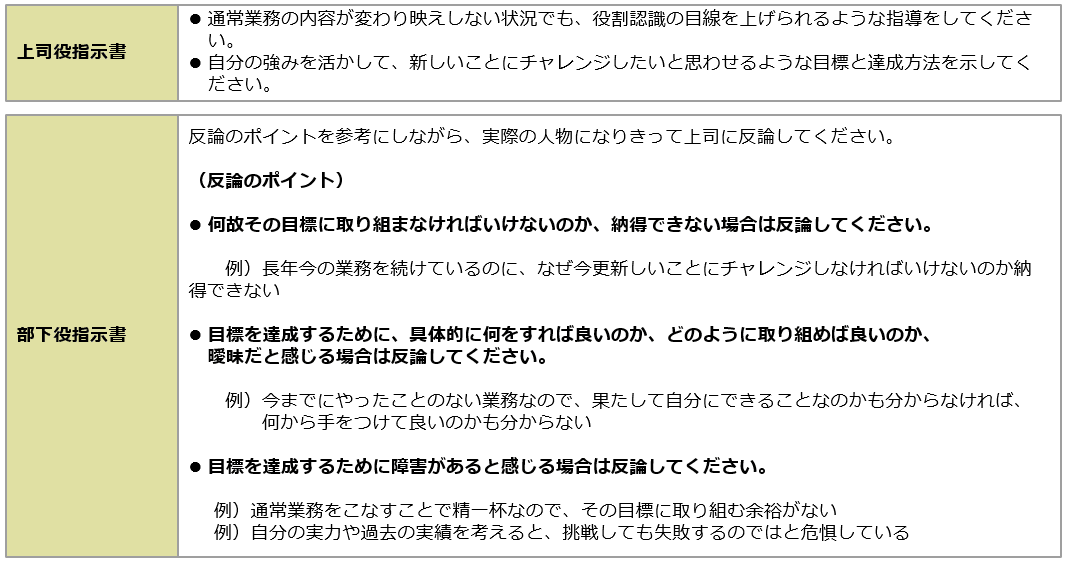

【実践演習】面談トレーニング

A社において面談が難しいと想定される部下のタイプを事前ヒアリングにて設定し、目標設定面談のロールプレイングを実施しました。

実施後は、参加者同士でフィードバック・ディスカッションを行い、その後、講師から目標設定面談時のポイントを解説しました。ロールプレイングの様子をビデオ撮影し、本人が映像を通して客観的に自分の面談模様を確認できるようにしました。

面談トレーニングの進め方

指示書(面談の進め方)

指示書(上司役/部下役) ※部下のタイプ:業務経験は長いが、ルーチンワークが多い部下の場合

2-2.評価フィードバック面談のトレーニング

部下が納得できるような評価結果の説明や、部下の成長に繋げられるような評価のフィードバックができるようになることが狙いです。

効果的な面談を行うための知識やスキルを復習し、実際の面談の進め方やポイントを再確認しました。

3.仮評価データを用いた評価調整

お互いが公正な目線で評価を付けられるように、確定前の仮評価データを用いて評価調整の演習を実施しました(評価フィードバック面談のトレーニングと合わせて研修を実施)。

部署ごとに評価者を集め、各評価者が付けた仮評価データを共有し、評価の目線に甘辛がないかお互いに確認し合いました。研修後、評価者は評価調整演習内で確認した留意点や他の評価者からのフィードバックを踏まえ、最終評価を決定します。

その後

現在の状況について

以前までは、目標設定や評価を通じた社員への動機づけは、各上司の評価スキルに大きく依存していましたが、上司の評価をサポートする取り組みを会社として用意してあげることで、評価者は「どのように評価して良いか分からない」といった不安がなくなり、以前よりも前向きに評価に取り組むことができるようになったと聞いています。

評価者に対する評価スキルを維持・向上するための研修やフォローは、その後も継続的に実施しています。

プロジェクトの成功要因

理論解説等の形式的な研修やトレーニングに留まらず、実際の場面を想定したよりリアルな演習を実施した点が、新制度定着・運用強化に繋がったのではないかと想定します。

実際の部下を想定した目標設定や面談のロールプレイング、実際の評価データを用いた目線合わせの演習を通して、評価者は、評価本番でそのまま活用できるような多くの示唆を得られました。

評価者からは「他の評価者の考え方や状況が分かってよかった」という声があり、評価者同士の困りごとや悩みごとの共有によって、評価者の評価に対する不安を取り除くことにも繋がったのではないかと思います。

また、「上司が好き嫌いで恣意的に評価を行っているのではないか」という被評価者の不満に対しても、評価者同士が目線合わせをしっかり行っているという姿を見せることで、評価の納得度を高め、不満の解消に繋げられたのではないでしょうか。