企業理念・ビジョン浸透が必要となる背景

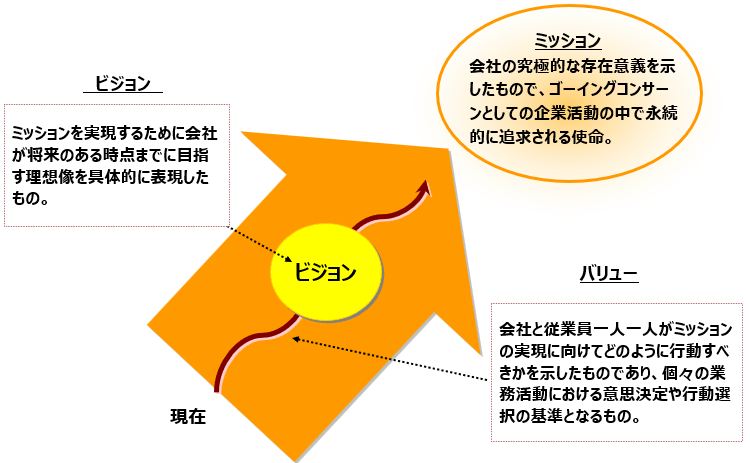

企業理念・ビジョンは経営の上位概念と呼ばれます。言わば、この会社がどこに向かっているのかを表す羅針盤となるものです。決まった書式はありませんが、「ミッション(目的・使命)」「ビジョン(目標)」「バリュー(行動規範)」の3つの要素で構成されることが典型的です。

近年では、企業理念の新たな構成要素として「パーパス(存在意義)」を定める例も増えています。「パーパス」は、一般に「社会に対してどのような価値を創造するか」という視点で組織の原点・本質を言語化した概念です。

「ミッション・ビジョン・バリュー」(MVV)との対比としては、MVVが自社を起点に達成すべき目標(what)や行動規範(how)などを表現したものであるのに対し、「パーパス」は、社会を起点に自社の存在理由・目的(why)を表現するものとされ、相互に補完的な位置づけとなっています。

また、「パーパス」は、社会を起点とすることで、社内外のステークホルダー(顧客・投資家・社員など)が企業の目的に共感・触発されることを狙って定める場合もあり、特に社内に対しては、社員1人1人が「パーパス」実現に向けて自発的に動き始めるなど、エンゲージメント向上を超えた効果を期待して定める場合もあります。

ただし、実際に策定される企業理念は、MVVや「パーパス」が必ずしも明確に区別されているわけではなく、例えば「ミッション」の中に社会への貢献についての視点が含まれている場合もあり、表現の仕方は企業ごとに工夫がなされています。

さて、組織・人事マネジメントの観点で、企業理念・ビジョン浸透が課題となる代表的なシチュエーションは2つあります。

1つ目は、成長過程の企業において、創業者・創業メンバーの属人的能力に基づく「人治」のマネジメントから、理念と仕組みに基づく「法治」のマネジメントへ変わる時です。

急速に人員規模を拡大するベンチャー企業が典型的な例となります。社員が50~70人くらいまでの規模であれば、創業者・創業メンバーと社員の距離が近く、お互いが大事にしていることが「肌感覚」で何となく伝わるものですが、70名を超えるあたりから伝わりづらくなると言われます。

また、互いの仕事がよくわかり、評価メンバーが個々の実力や貢献を把握できるうちは、処遇に関する基準やルールに曖昧さがあってもうまく運用することができます。しかし、組織が拡大・複雑化し、評価メンバーさえ全員の仕事を把握することが難しくなると、そうしたマネジメントは立ち行かなくなります。

社員全員が同じ目的・ゴールを目指して、一体感を持って成長し続けられる会社にしていくためには、「会社の目指す姿」「本当に大事にしたいこと」を、分かりやすい形で共有できるようにすると共に、客観的な基準やルールに基づくマネジメントの仕組みを整えることが重要になります。

さらに、創業者・創業メンバーから次世代の経営陣への代替わりをきっかけとする例も増えています。創業者・創業メンバーの判断の拠り所を言語化し、ルールや基準に落とし込むことで、経営者が変わっても滞りなく事業が継続的に運営できるような、強い経営基盤を残すことを目指して取り組む場合が多いようです。

2つ目は、「第二の創業期」として変革を迫られている企業においてです。これまでの成功体験にとらわれず、社員の意識・行動を会社が目指す新たな方向に舵取りをしていくためには、新しい理念・ビジョンの発信を通じて、これまでの常識や価値観を打破する必要があります。

どの企業もビジネス環境のダイナミックな変化にさらされるVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)時代と言われて久しいですが、次々と起こる環境変化だけでなく、近年では会社の社会的責任の拡大に伴い、中核ビジネスの方針転換を迫られる企業の例も珍しくなくなっています。

そうした中、技術の進歩や社会の変化に左右されない、その企業の揺るぎない軸として「パーパス」を定めることで、現在の産業や業界の枠にとらわれることなく、その時々の社会の要請に合致した製品やサービスを創造できる組織へと変革を続けることが、持続的な企業モデルの一つと言えるでしょう。

企業理念・ビジョン浸透の目的

企業理念・ビジョンを浸透させる目的は、社員一人ひとりが目の前の仕事に忙殺されるのではなく、仕事の先にある大きな目的や目標を意識して、自律的に判断・行動する会社を目指すことです。

会社の規模が拡大し、部署ごとに機能が細分化されていくと、社員一人ひとりが意識する範囲はどうしても狭くなってしまいます。そうすると、目の前の業務ありきで仕事の目的を考えてしまう、あるいは現状の延長線で未来を考えてしまう状態に陥ってしまいます。

社員が共感できる高い理想を描き、現状とのギャップを意識させることで、イノベーションや生産性の向上など理想の実現に向けて社員の意識を方向付けすることが重要になります。

新興成長企業のケースでは、まだ経験の浅い若いマネジャーが5~7人のメンバーを持つようになり、メンバーたちも決して成熟しているとはいえない人も少なくないでしょう。マネジャーの能力が「仕事」か「対人」かのどちらかに極端に偏っていると、本来会社として重視したい価値観や判断基準がうまく伝わらず、現場に困惑をもたらすことになります。

また、成熟していない部下が理想と現実の折り合いを付けてポジティブに状況を受け止められるように導くためには、かなりの説明能力とコミュニケーション能力が求められます。マネジャーの力量のみに依存せず、一貫したメッセージが伝わる仕組みや仕掛けを補う必要があります。

企業理念・ビジョンが組織に浸透するメリット

企業が成長していくと、顧客や事業が拡大し、社員の職務内容や職務に求められる成果も多様化していきます。事業や職務の違いに関わらず「共通に大事にすべきこと/判断の拠り所」となるものがないと、組織の拡大とともに組織は縦割りになり、コミュニケーションはさらに非効率になります。

企業理念・ビジョンによる求心力の維持・強化なしに、セクショナリズムの弊害を乗り越えた、合理的で効率的な組織へと成長することはできません。

企業理念・ビジョンをどのように浸透させるのか ~クレイア・コンサルティングのアプローチ

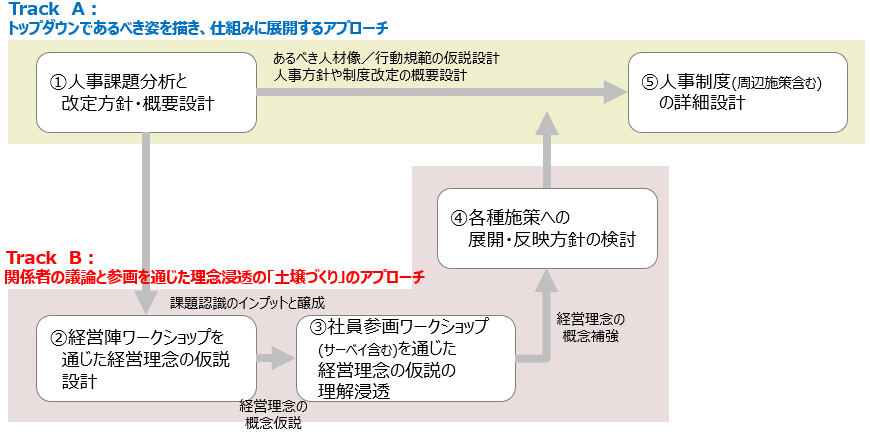

企業理念・ビジョンを言語化する構築フェーズと人事制度等の仕組みに展開していく浸透フェーズに分かれます。

構築フェーズでは、経営層の考える「ありたい姿(理想像)」と、社員が認識している「我々はどんな存在であるのか(現状の姿)」を多面的な切り口から浮かび上がらせ、目指す姿をその背景にある問題意識とともに言語化します。

浸透フェーズでは、策定した企業理念・ビジョンに基づき、それぞれの社員が望ましい行動を継続している状態、すなわち組織文化へと定着させるための施策や、仕組み化を企画・実行します。

プロジェクトの進め方としては、トップダウンで「あるべき姿」を描き、仕組みへ展開する最短距離のアプローチ(TrackA)と、関係者の議論と参画を通じた理念浸透の「土壌づくり」を丁寧に行うアプローチ(TrackB)があります。(下図参照)

企業理念・ビジョンの策定にあたって、現在との連続性にも配慮すべきプロジェクトや、なるべく既存社員の多くが新しい企業理念・ビジョンに共感できるよう丁寧に進めたいプロジェクトでは、後者のアプローチ(TrackB)を採用する場合が多いです。

1.人事課題の分析

経営の方向性を踏まえた人事マネジメントに関する現状の課題整理を行います。

経営陣をはじめとするキーマンへのヒヤリングや、制度・運用実態などの客観データをとりまとめ、現状で既に発生している不具合や、今後予想される、理想状態とのギャップを整理します。

制度や人事施策の改定は、設計や検証にリードタイムが必要である一方で、社員にとって変化が分かりやすく、ビジョンの浸透策における柱の一つとなり得ます。プロジェクトの初期段階で、制度や施策の改定範囲の仮説を立てることで、適切なタイミングで効果的にメッセージを発信できるような全体のプランニングを組み立てることができます。

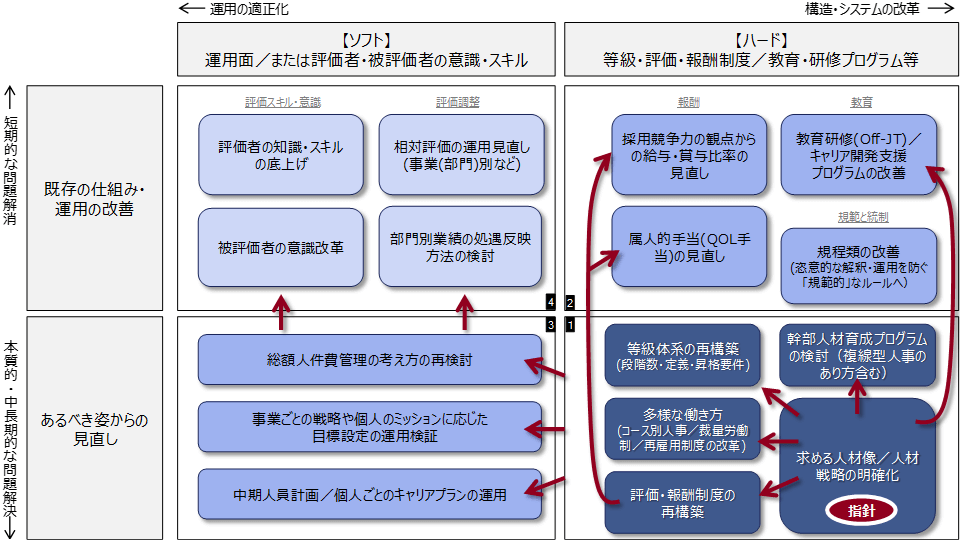

【人事課題の全体像と解決の優先順位(例)】

2.経営陣ワークショップ

会社のDNAとなる「何か」を持っているのは創業社長や創業メンバーであるという前提に立ち、経営陣との議論を通じて企業理念・ビジョンのエッセンスを抽出します。

人それぞれ思考様式や言語化能力に違いがあるため、コンサルタントが客観的な立場から整理し、体系化します。整理の軸としては大きく「感性」と「論理」の2つがあります。

【感性】

- コアバリュー(経営者の思い・信念・問題意識)

- ミッション(究極的な存在意義)

【論理】

- ドメイン(どこで・誰に・どういう価値を提供するか)

- KSF(重要成功要因)

【感性と論理の中間】

- ビジョン(未来への展望・構想・未来像)

- ブランドパーソナリティ(こうありたい/見られたいという姿)

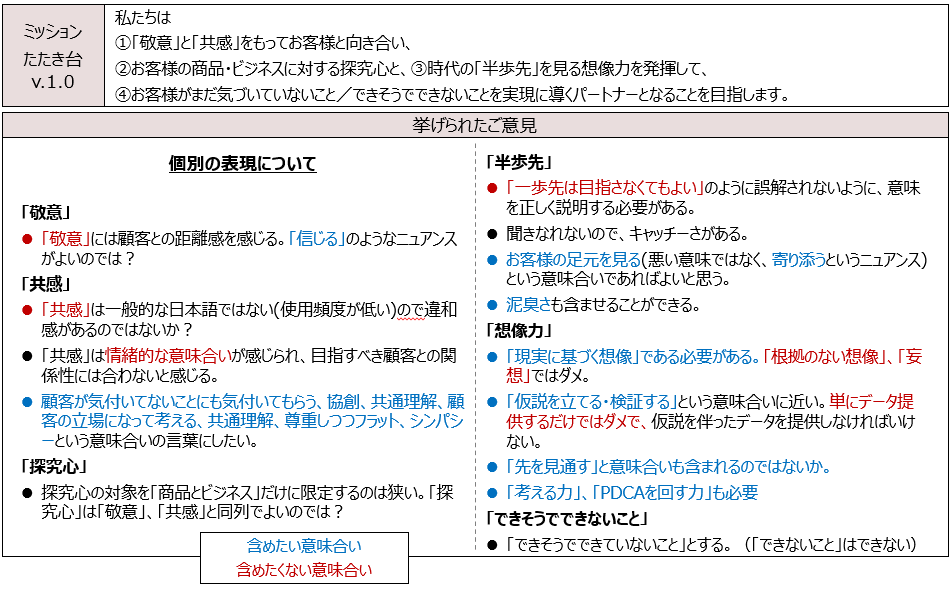

【論点整理とたたき台取り纏めの例】

3.社員参画型ワークショップ

社員が参画することを前提としたワークショップを企画し、ファシリテーションを実施します。

社員が自分たちの会社をどのように捉えているのか意見を集め、企業理念・ビジョンの仮説を補強する材料とします。また、経営層の考える理想像と社員の認識している現実像のギャップを把握することも重要です。

経営層が理想(重要)だと思うことを掲げて旗を降ったとしても、社員にとって不足感や問題意識がなければ、メッセージは届きません。そのような状態が予想される場合には、問題意識を刺激するメッセージや、テーマ設定を組み込むことで、経営の目指す方向に向けての意識付け・方向付けも同時に実施します。社員の意識状態の確認をより丁寧に行う場合は、ワークショップと別にヒヤリング・意識調査なども行います。

4.理念浸透施策の展開

策定した企業理念・ビジョンを、社員に発信・浸透させるコミュニケーション戦略のロードマップの策定・実施を通して、最終的に社員一人ひとりが、企業理念・ビジョンに基づく考え方や行動を実践できている状態を目指します。

トップメッセージの発信に始まり、部門単位での中期目標の策定や、あるべき姿を体現する行動例や、過去の象徴的事例を部署単位で話し合うワークショップなどを実施し、企業理念・ビジョンの理解を促し、具体的な行動に繋げるまでの過程をプログラムします。

また、意識調査を通した、部署や階層ごとの浸透度・実践度の定期的なモニタリングとフィードバックの仕組みも設計します。

5.人事制度への展開

会社が大事にしたい理念・価値観を仕組み(人事制度)に埋め込むことで、日々の意識・行動に浸透させていきます。中心となるのは、人材像・人材要件および評価基準への展開です。

それぞれの職層に求められる要件をわかりやすく具体的な行動例として明らかにし、対応するスキルと評価基準を明示することで、社員が理解しやすい形にまとめていきます。

また、制度を運用する評価者の意識改革も重要です。定期的に評価者トレーニングと被評価者向けの説明会を実施し、評価の目線合わせを継続して行います。

人事制度の仕組みの運用を通じ、会社として大事にしたい理念・価値観をそれぞれの現場の仕事に合わせて翻訳して伝えられるマネジャーを育て、CI(コーポレートアイデンティティー)へと繋げていくことが重要です。