ジョブ型人事制度とは、社員の職務内容を明確に定義して、その職務内容に応じて等級区分および処遇を決定するシステムを意味します。

長期雇用を志向する日本企業では、長い間、従業員の能力等の人的要素に基づいて処遇を決定する「人ベース」の人事処遇制度が主流でした。

しかし、グローバル化に代表される事業環境の変化や、働く人々の価値観の変化などを受け、ジョブ型人事制度の導入を通じて、ジョブ型雇用へと転換を図る企業が増えています。

ジョブ型人事制度の導入にあたっては、各企業の独自性に合致した人事制度の構築が極めて重要です。米国型の制度を模倣するのではなく、各企業の目指すべき方向性や業種の特性、在籍する社員の属性等を考慮した、独自の人事制度の策定が求められます。

ジョブ型人事制度が生まれた背景

ジョブ型人事制度の導入によって期待されていることは、大きく3つあります。

① 年功的処遇の打破

② 働き方改革

③ 人材フローの改革

① 年功的処遇の打破

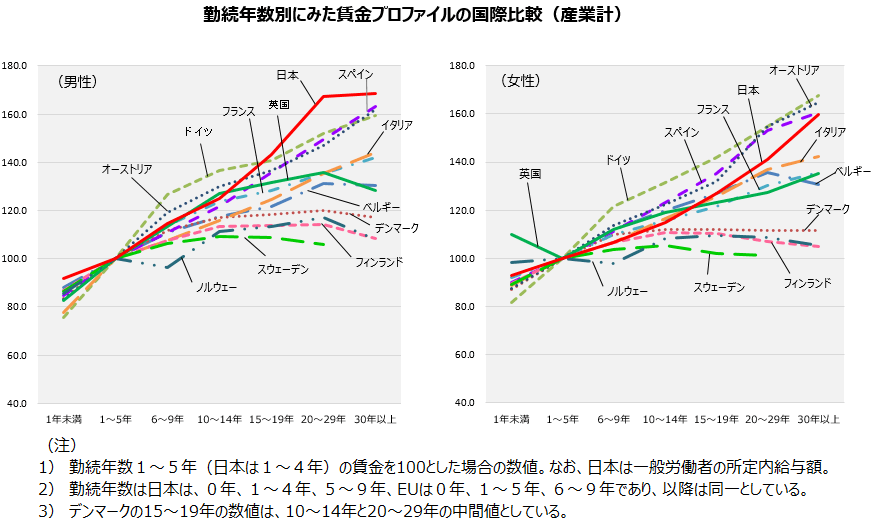

厚生労働省がまとめた「平成25年版 労働経済の分析」によると、日本企業は勤続15年以降の賃金上昇が、他国と比べて明らかに高い傾向にあります。

すなわち、日本企業の処遇は、他国の企業と比べて、経験年数(年齢)に比例しながら、長期間上昇していくため、年功的になっていると考えられます。

これは、日本企業が「新卒一括採用と、定年までの長期雇用」を前提として、長い年月をかけ、幅広い職務に従事できる人材(いわゆる「わが社の社員」)を育成してきたことと密接に関係していることが推測されます。

企業内には多様な職務があり、職務に求められる適性や能力も様々ですが、日本企業の多くは「総合職」という名称のもと、どのような職務にも従事できる人材を育成することを重視してきました。その結果、「雇用の維持」と「人材配置の柔軟性」を両立させながら、複雑精細な人脈形成による組織力を鍛え、日本企業の強みとしてきました。

しかしながら、ここで「勤続15年以降も上昇し続ける賃金は、果たして生産性の向上と見合っているのか」、という疑問が生じます。

人が担うべき職務がどんどん高度化していく(単純な業務は機械化・IT化されていく)中で、「幅広い職務に従事できる、総合的な能力」で継続的に生産性を高めることは、もはや困難である、と言わざるを得ません。

なぜなら、一部の幹部社員を除き、多くの社員にとっては、「幅広い職務に従事できる、総合的な能力」を求めることは、生産性という観点からは合理的ではなくなってきているからです。

また、長期間にわたって上昇し続ける賃金を前提とした場合、中堅人材(勤続5~15年目)の賃金上昇を抑えるほかありません。

しかし、専門職の世界では勤続5~15年目は立派に一人前の人材です。さらに、労働市場における流通価値も高いです。

人材の獲得競争における国境の垣根が低くなっていく中で、日本企業だけが「幅広い職務に従事できる、総合的な能力」を求める人材育成と年功的処遇にこだわっていては、中堅人材の流出を止めることはできないでしょう。

それ故、職務と処遇の関連性を高め、付加価値の高い職務に従事する人材の処遇を高める一方で、職務価値が上がらなければ(経験年数によって、総合的な能力の伸長があったとしても)処遇を据え置く、という人件費配分を行うために「ジョブ型人事制度」の導入を検討する企業が増えています。

(参考)「メンバーシップ型雇用」と「ジョブ型雇用」について

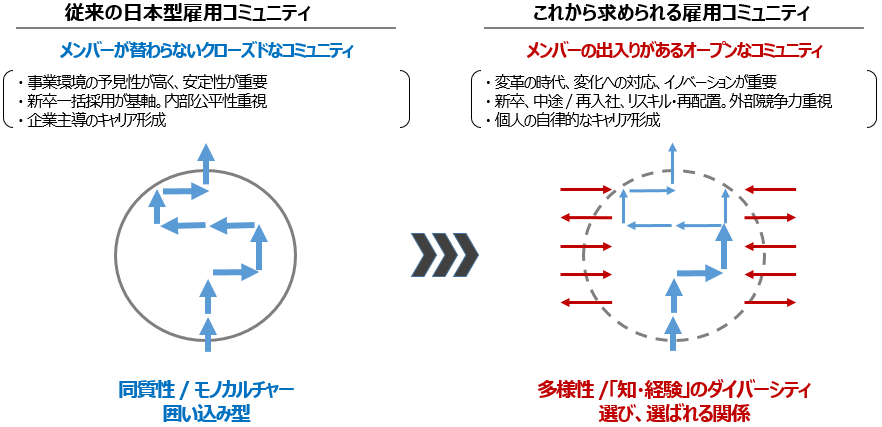

上記で触れている「年功的処遇」を行うための人事制度と、職務と処遇の関連性を強めた「ジョブ型人事制度」は、ポテンシャル重視の新卒一括採用、終身雇用などを前提とした、「メンバーシップ型」といわれる雇用慣行と密接な関係があります。

経済産業省の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」でも触れられている通り、かつて多くの日本企業はこの「メンバーシップ型」の雇用慣行を成長のドライバーとしてきていました。

しかし、事業環境の激変、非連続的なイノベーションの多発、個人の価値観やニーズの多様化が進む状況下では、変化に対応した人材の育成・獲得や、従業員の専門性の向上といった側面で、「メンバーシップ型」雇用の課題が顕在化してきているようです。

こうした中で、多様な価値観や高度な専門性を持つ人材を獲得し、活躍してもらうためには、ポストに求められる職務内容を明確にし、その職務の遂行に必要なスキルを有する人材の活躍を促す「ジョブ型」雇用に転換していく必要がある、と、当研究会の報告書ではうたわれています。

【求められる雇用コミュニティの変化(イメージ)】

本記事で紹介しているクレイア・コンサルティングが提供するジョブ型人事制度の導入は、こうした「ジョブ型」雇用への転換、促進をはかるための施策として、特に有効であると考えています。

② 働き方改革

「働き方改革」という言葉が定着した今日、長時間労働の抑制や、リモートワークの拡大(疫病拡散に伴う一時的なリモートワークに限らず、より多面的な社会的ニーズによるリモートワークの拡大・定着)といった社会的背景により、「個人の職務を明確にし、より自律的かつ生産的に働けるようにしていくこと」が求められています。

さらに、環境変化のスピードが増す中、戦略を即座に浸透させ、個々の社員が自律的に行動できる組織を作り上げていくためには、個々の社員のミッションをより明確にしていくことが必要です。周囲の社員を見ながら、空気を読んで、足並みをそろえて職務を遂行するのではなく、個々の社員が自分のミッションに向かって最大効率で成果を達成していくことが、より重要になっています。

そのためには、個々の社員のミッションと職務を明確に定め、その達成・実現に対するモチベーションを引き出すために「ジョブ型人事制度」が必要とされています。

③ 人材フローの改革

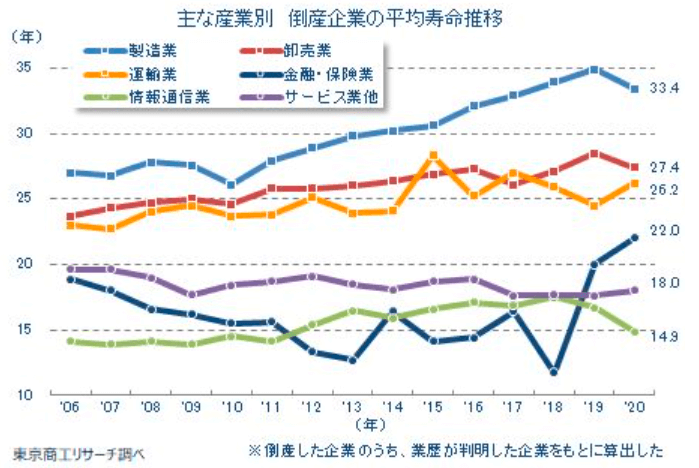

事業のライフサイクルが概ね30年(*1)と言われる中で、新卒一括採用から定年までの約40年を同一企業で働くことを前提とするならば、会社人生の中で、必ず事業の転換を経験することになります。

しかしながら、事業の転換が行われるとき、過去の事業に適した能力や専門知識を捨て去り、新たな事業に適した能力や専門知識を獲得することは、容易ではありません。

長期的な事業構造転換を視野に、段階的な人材育成を図っていくことが最も望ましいように思えますが、そのための時間的余裕と資金的体力を確保することは、難題です。

それならば、事業の転換と共に、人材も入れ替えていくという考え方を取る方が、ある意味で合理的です。定年までの雇用保証や「愛社精神」といった考え方に馴染んだ日本企業(および、そこで働く社員たち)にとって、「事業の転換と共に、人材を入れ替える」という考え方は、決して望ましいものではないかもしれません。しかし、環境変化に後れを取り、企業自体が存続不能になるくらいならば、人材の入れ替えはやむを得ないでしょう。

古い事業に従事している社員は、その事業の即戦力者としての価値を保持したまま社外に転身を促し、新しい事業に必要な社員は、その事業の即戦力者(あるいは適性を備えた人材)として新たに雇用します。

当然ながら、即戦力者を獲得していくためには、従事する予定の「職務」に必要な適性・能力・経験を重視した処遇とします。このような人材フローを実現していくためには、「ジョブ型人事制度」の枠組みが有効です。

(*1)東京商工リサーチが集計している「主要産業別平均寿命」によれば、2020年に倒産した企業の平均寿命は23.3年で、最も長いのは製造業の33.4年であった。すなわち、事業の寿命は30年以内に尽きる可能性が高い、と考えられる。

ジョブ型人事制度の5つのメリット

ジョブ型人事制度には大きく分けると、5つのメリットがあります。

・ミッション(期待役割)の明確化

・即戦力採用競争力の強化

・経済合理性に基づく賃金決定

・合理的な要員管理

・意識改革(社員の自律性強化)

【メリット①】 ミッション(期待役割)の明確化

能力型人事制度(職能資格制度など)の基盤が「能力定義・能力基準」であるように、ジョブ型人事制度の基盤は「職務記述書・ジョブディスクリプション」です。

「職務記述書・ジョブディスクリプション」の作成方法には様々あり、自社の職務組成のあり方に適した作成方法を選択することが重要ですが、どのような作成方法を取ったとしても、職務毎に「為すべきことや果たすべき成果(ミッション、期待役割など)」が具体的に定義されるようになります。

「職務記述書・ジョブディスクリプション」は、社員の目標設定やパフォーマンス評価の基準と表裏一体であるため「毎年の目標設定の度に、個々の社員が目標をひねり出す」ような手間(場合よにっては無駄)はなくなります。

企業にとってみれば、「職務記述書・ジョブディスクリプション」は、事業推進(バリューチェーン構築)と戦略実現に必要な職務設計を体系的に行っていくことに等しく、「職務記述書・ジョブディスクリプション」を通じて事業戦略を個々の社員に浸透させていくことが可能です。

社員にとってみれば、「職務記述書・ジョブディスクリプション」は、自分の為すべきこと(しなくていいこと)を明確にしてくれるものであり、自律的に(自分を中心に)業務を進めていきやすくなります。

- 注意点:運用コスト

- 「職務記述書・ジョブディスクリプション」の作成とメンテナンスには相応の手間がかかり、「能力定義・能力基準」は概ね等級別や職種別の斉一的な内容であったことに比べると、「職務記述書・ジョブディスクリプション」の運用コストはかなり上昇すると考えておく必要があります。(「職務記述書・ジョブディスクリプション」の運用コストをどのようにして効率化するか、あるいは、運用コストに見合った効果をどうやって実現するか、が大事なポイントになります)

【メリット②】 即戦力採用競争力の強化

ジョブ型人事制度では、「職務記述書・ジョブディスクリプション」に基づいて賃金を決定するため、年齢や社歴などに関わらず、当該職務の経験や実績に基づく賃金提示を行うことができます。

特に、DXやICTの領域など、比較的若くても高い市場価値が形成されている職種・職務では、その職種・職務に応じた賃金提示を行えるようになることは、人材獲得競争において極めて重要な意味を持ちます。

また、採用時にも「職務記述書・ジョブディスクリプション」に基づいてミッションや期待役割のすり合わせを行った上で入社するため、入社後のミスマッチの確率は低くなり、期待と実際のパフォーマンスに乖離があった場合の評価と処遇修正も行いやすくなります。

- 注意点:賃金

- 職種・職務単位での外部労働市場が未発達の日本では、そもそも「職務記述書・ジョブディスクリプション」の内容が各企業固有のものであり、賃金相場についても、職種・職務特性だけでなく企業規模や事業特性の影響を強く受けているものと想定されます。

つまり、「外部労働市場における職務別賃金相場」が合理的に形成されている訳ではない、ということです。

ジョブ型人事制度を導入すれば、即座に「外部労働市場における賃金水準を、社内で再現できる」というものではなく、職務別の賃金決定に際しては、自社の職務組成の特徴と、外部労働市場の賃金データの信頼性をよく考慮して検討することが必要です。

【メリット③】 経済合理性に基づく賃金決定

ジョブ型人事制度では、職務に応じて賃金が決定されるため、「職務が変わらなければ、賃金が大幅に上昇することはない」「賃金は外部労働市場の賃金データに連動するため、職種・職務別に合理的な水準の賃金設定が可能である」という理屈が成り立ちます。従って、能力型人事制度に比べると、経済合理性のない人件費上昇を抑制しやすいと言えます。

- 注意点:人材配置

- 先にも述べたように、日本では外部労働市場の賃金データの信頼性が高くないことに加え、そもそも総合職で採用した人材は、会社の裁量権によって配置(職務)が決められています。そのため、配置の合理的な説明ができなければ、「職務が変わらないから、昇給もない」というのは機会の不平等の可能性があり、社員のモチベーション(および企業の人事に対する信頼感)に深刻なダメージを与える可能性があります。

【メリット④】 合理的な要員管理

ジョブ型人事制度では、どの職務に何人の人材が従事しているのか、ということが一目瞭然です。人員増についても、職務の必要性が明確になっており、余剰な人員を採用したり、抱え込んだりするリスクは低くなります。

「職務記述書・ジョブディスクリプション」のメンテナンスを定期的に行っていくことで、常に必要人員数の棚卸を行うことができ、人材が余剰な職務から、不足の職務(または社外)へと人材の再配置をタイムリーに行いやすくなります。

- 注意点:職務記述書・ジョブディスクリプションの精度

- 日本企業の職務組成は、バリューチェーンと戦略のあるべき姿から合理的に組み立てられているケースは稀であり、「部門・組織にいる人たちが、自分たちの仕事を創り出している」というケースの方が一般的です。

従って、現場主導で作成した「職務記述書・ジョブディスクリプション」の中には、必要性や合理性の低い内容(あるいは、非効率な役割分担)が多分に含まれていると考えておく必要があります。

【メリット⑤】 意識改革(社員の自律性強化)

ジョブ型人事制度では、自分の能力や(蓄積してきた)経験よりも、その時々の事業や組織のニーズが重視されます。能力や経験に価値があったとしても、それを発揮できる職務やポジションがなければ、価値を認めて貰えません。

そこで、ジョブ型人事制度を導入することで、事業や組織のニーズの変化や見通しについての関心度を上げると同時に、「自分の処遇を高めるために、自ら仕事を獲りに行く」姿勢を強化していくことが期待できます。

- 注意点:人材フローコントロール

- 職務と処遇が直結することにより、企業が裁量権を持って行っている人材配置(人事異動)に、合理性と透明性が求められるようになります。社員に自律性を求める代わりに、企業側も場当たり的な人材配置はできなくなり、より高度な人材フローコントロールが必要となります。

ジョブ型人事制度導入のポイント

このように、ジョブ型人事制度には(能力型人事制度では得ることが難しい)大きな効果を得られる可能性があります。ただし、ジョブ型人事制度が効果を発揮するための前提条件が、日本の企業組織と労働市場に整備されていないという現実を忘れてはいけません。

そのため、ジョブ型人事制度を導入する際には、期待する効果だけでなく、「効果を実現するために、併せて変革・整備すべき、組織運営のあり方」も明確にすることが必要です。

あるいは、事業構造改革など、組織運営のあり方を大きく見直すべき局面において、社員のモチベーションに大きく影響する人事制度を「ジョブ型」に転換することで、組織改革と意識改革を強力に進めていく、という考え方をとることも有効です。

クレイア・コンサルティングでは、事業構造改革や組織改革を強力に進めていくための手段の一つとして、ジョブ型人事制度への転換を進めるというコンサルティング事例が多々あります。

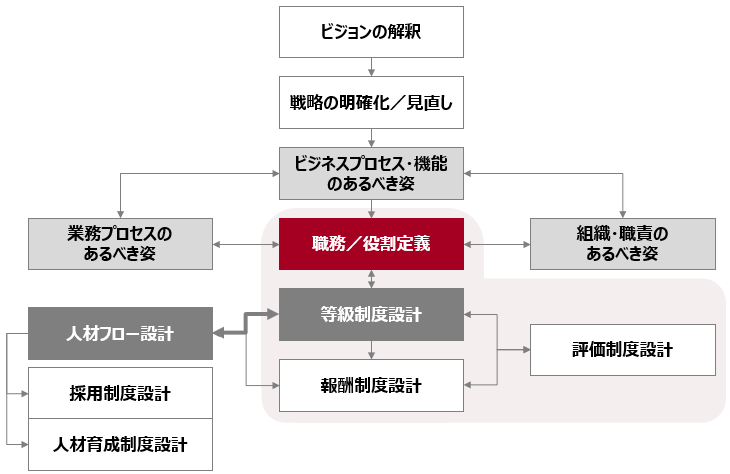

ジョブ型人事制度は、組織や職務の組成のあり方が、社員の処遇に直結するという効果(場合によっては危険性)がある人事制度であり、あくまでも「事業や組織の変革」という上位目的に基づいて、(人事領域だけでなく、戦略・組織・業務といった)総合的な観点で設計と導入を行っていくことが重要です。

クレイア・コンサルティングが提供するジョブ型人事制度の特長

1.企業の永続的成長に向けた制度構築

ジョブ型人事制度を構成する論理はシンプルで、「従事する職務価値と処遇を一致させる」ということが基本原理です。

しかしながら、この基本原理の中には、企業が永続的に発展する過程での職務の進化・変化や、その進化・変化を生み出す人材の育成、というものは含まれていません。

その時存在する職務に、必要な人材をその都度調達する、という考え方は一見合理的であるように見えます。しかし、企業が、付加価値の絶え間ない創造と、雇用創出によって社会に貢献し続ける存在であるためには、企業の未来を創り出す人材を、組織内で育成していく必要があります。(もちろん、事業の転換に際して、職務と共に人材も入れ替えることで対応する、という考え方もありますが、多くの企業経営者と社員には受け入れにくい考え方なのではないでしょうか。)

ジョブ型人事制度というと、職務価値の算定や合理的な賃金決定といった「処遇」に注目が集まりがちですが、深く考えて工夫すべきは、ジョブ型人事制度の中で、将来に向けた人材育成を持続的に行っていくことである、と私たちは考えています。

ジョブ型人事制度構築に際して、現在の事業構造や職務構成に合わせた制度を設計・導入しても、企業の永続的成長には繋がりません。経営ビジョンと事業戦略を土台として、事業構造と職務構成の変化を予測し、ジョブ型人事制度の中でも変化に対応できる人材を育成していけるような制度が必要である、と私たちクレイア・コンサルティングは考えます。

2.人材フローと整合した制度設計

ジョブ型人事制度は職務に応じて処遇を決定する仕組みですが、その職務配置を決定しているのは、通常は企業です。典型的な日本の大企業では、本人の希望や適性以外にも様々な要素を総合的に勘案・調整しながら配置調整を行うことで、新卒一括採用から定年退職までという(事業のライフサイクルを超えるような)長期にわたる雇用維持を実現してきました。

しかしながら、職務に応じて処遇が決定するのであれば、職務配置決定に対する社員の納得感は極めて重要な要素となります。そのため、バリューチェーン特性と戦略を踏まえた適材適所配置、長期の雇用維持と人材育成を可能にする全体最適配置、社員の納得感を得られる配置、といった観点をバランスさせる方策がなければ、ジョブ型人事制度は効果的に機能しないばかりか、副作用の方が大きくなる可能性があります。

また、職務組成と人材配置と人件費管理のプロセスも重要です。一般的には、職務組成は現場が行い、人材配置は人事部の調整のもとで経営陣が決定し、人件費(人員数と人件費単価)は人事部がコントロールする、といったパターンが多いですが、これでは、職務組成と人材配置と人件費管理に一貫性がなくなり、ジョブ型人事制度の運用において矛盾が露呈する可能性が高くなります。

そのため、外資系企業では一般的な「職務組成と人材配置(採用)と人件費管理の権限・責任を、一貫して現場責任者が追う」というシンプルな論理を、多くの日本企業にすぐに導入するのは現実的に難しいでしょう。

クレイア・コンサルティングは、人事制度設計の経験だけではなく、その運用と定着に関する経験も豊富であり、ジョブ型人事制度が機能させるために必要な前提条件の構築・変革に関しても多くの知見を有しています。

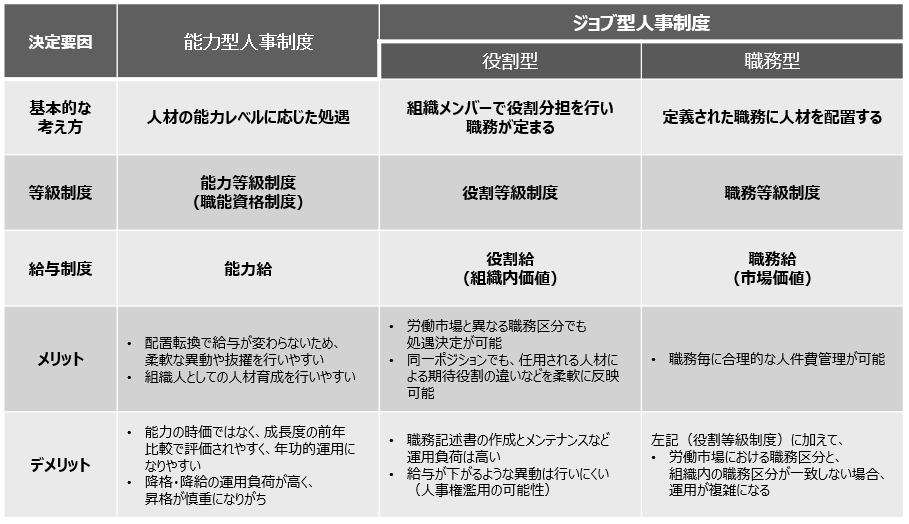

3.ジョブ型人事制度の多様なバリエーションに対応

ジョブ型人事制度には、大きく分けて「職務型」と「役割型」の2つがあります。

「職務型」とは、職務定義書・ジョブディスクリプションが定まっている職務に、人材を当てはめていくような人材配置を行う場合に有効な方法です。

「職務型」は、職務を担う社員が誰なのかによって、職務定義書・ジョブディスクリプションの内容が変わることはありません。また、職務定義を、世の中の一般の職務分類と一致させておくことで、外部労働市場の賃金データとの比較も行いやすくなります。

しかしながら、多くの企業では、上記のような「定まった職務に、人材を当てはめる」というやり方を採用していません。特に、企業の中核にあり、将来を左右するような企画創造的な業務では、その部署・チームに所属している人材が、それぞれの持つ適性や経験を有機的に結合させながら職務を推進できるように「役割分担」を行うやり方の方が一般的です。

すなわち、個々の社員の職務内容は、同じ部署・チームに所属しているメンバーの特性などによって左右され、「役割分担」の結果として決まるものであり、部署・チームのメンバーが変われば、個々の社員の職務内容も変わるということになります。この方式は、役割分担を変えながら段階的に人材育成を行っていくことができるなど、多様な特性・能力・経験を持った人材を有効に活かせるメリットがあります。

このように、個々の社員の職務内容が「役割分担」の結果として決まるような場合に適しているのが「役割型」の人事制度です。

「職務型」と「役割型」は、企業の中で混在する場合があります。概ね、定型的業務には「職務型」が、企画創造的業務には「役割型」が適合しやすいため、「職務型」と「役割型」の両右方の要素を持った人事制度が必要となる場合もある。

クレイア・コンサルティングは、個々の職務定義や処遇決定という「ミクロ」の視点だけでなく、事業構造や事業戦略から組織全体の職務組成と人材配置の動きに関する「マクロ」の視点(全体観)から、組織全体の職務組成と人材配置の複雑な動態に対して、本当に機能する人事制度を構築できるよう、あらゆる方策・ツールを駆使し、支援いたします。

4.ジョブ型人事制度への転換リスクのコントロール

能力型人事制度からジョブ型人事制度への転換は、人事制度の変更ということに留まらず、組織と職務および人材の関係性を大きく変えることに繋がります。従って、ジョブ型人事制度への転換の過程では、これまでの組織運営や職務配置などとの間での矛盾や、社員の不安が、数多く発生します。

端的に言えば「自分で職務を選択できないのに、その職務で処遇が決まるのは納得できない」といった声にどう対応するかということです。

仮に「職務を自分で選択できるジョブポスティング(社内公募)制度などを導入する」といった対策を取った場合、人気職務・不人気職務の間での人材の偏在にどう対応するかなど、問題が次から次へと発生します。

ジョブ型人事制度を有効に機能させるためには、人事制度の構造だけでなく、組織と職務、人材配置の関係性、および、社員の意識と理解、を大きく変えていかなければなりません。その過程で発生する様々なリスクや副作用については、できる限り予測して対処していくことが必要です。

クレイア・コンサルティングは、人事制度というツールが価値を発揮するには、運用・定着がなされてこそ、という信念をもってコンサルティングを行っています。

改革の推進には理屈と理論が重要であることは確かですが、それだけでなく、組織と人間という「複雑で変化する存在」を俯瞰的かつ具体的に捉え、現実的に成功する策を生み出すという経験を、私たちは積み重ね、そのノウハウを蓄積しています。

ジョブ型人事制度を導入する際の流れ

1.制度導入の目的と制度範囲の設計

ジョブ型人事制度導入のプロセスにおける第一歩は、制度導入の目的および導入範囲の設計となります。

導入の目的については、既に明確に設定されている場合もありますが、“ジョブ型を検討してみたい”といった漠然としたレベルにとどまっている場合もあれば、既存制度の見直しを検討する中で、選択肢の一つとして“ジョブ型”を検討することになった、という場合もあります。いずれのケースにおいても、ジョブ型人事制度導入の必要性や目的が曖昧である場合は、しっかりとした議論を行っておくことが重要です。

ジョブ型人事制度を導入するためには、前提として経営戦略に基づき「職務・役割の理想的な姿」を明瞭に定義することが必要になります。現行の職務・役割の配置が最適であるかを精査した上で、職務・役割が明確でない場合は職務設計の見直しや再構築が必要になる場合もあります。

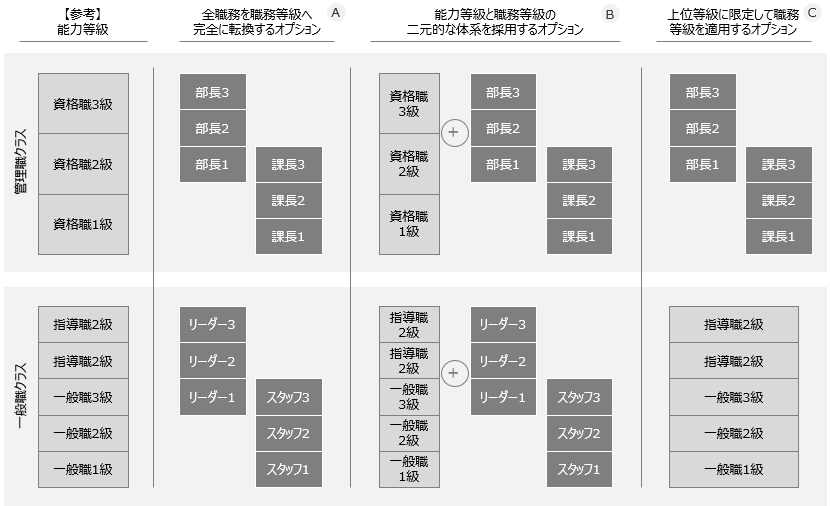

さらに、ジョブ型人事制度を導入する際には、優先的に検討する範囲(図1参照)や、どの程度完全に職務ベースの制度に切り替えるか、といった“ジョブ型人事制度を採用する程度”を検討する必要もあります。

【図1 ジョブ型人事制度導入時に検討する範囲の一例】

“ジョブ型人事制度を採用する程度”の検討にあたっては、目指すべき方向性や業種の特性、在籍する社員の属性を考慮し、以下のような選択肢を検討します:

- 選択肢1.

- 全職務を職務等級へ完全に転換する

- 選択肢2.

- 能力等級と職務等級の二元的な体系を採用する

- 選択肢3.

- 上位等級や特定の高度専門職に限定して職務等級を適用する

【図2 “ジョブ型人事制度を採用する程度”の選択肢】

これらの選択肢を幅広く検討し、企業の戦略に最も適合する制度設計を目指します。

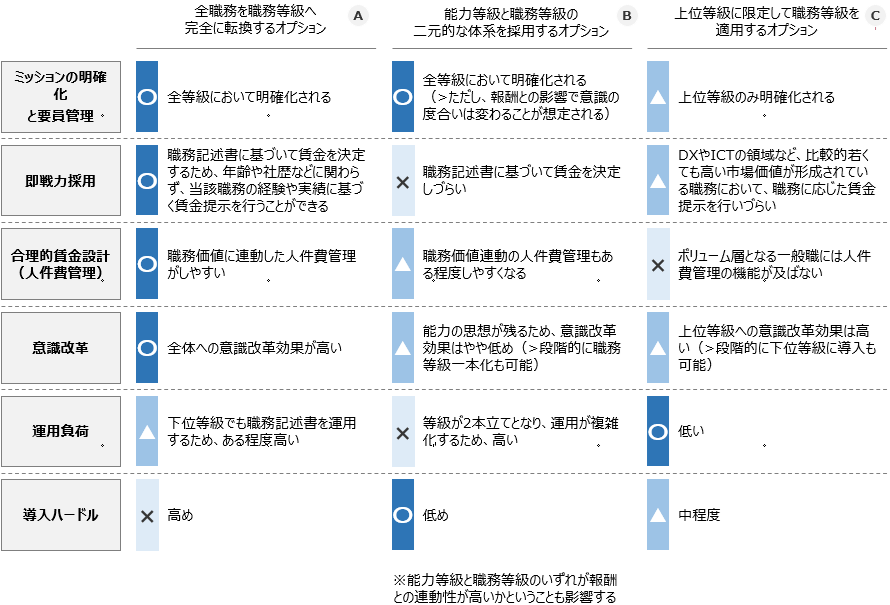

【図3 ジョブ型人事制度導入の選択肢と企業の戦略との適合度の評価例】

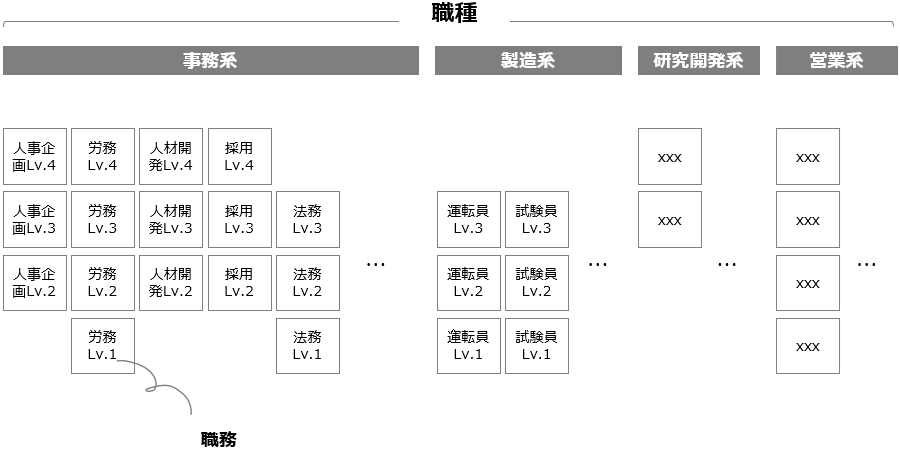

2.職種の設定

制度導入の目的や範囲が決まったら、具体的な制度の設計に進みます。

ジョブ型人事制度の導入には、“ジョブ”、即ち職務を明確に切り出す必要がありますが、最小単位となる職務を切り出す前に、企業内の職務のバリエーション、即ち“職種”をどう捉えるか、を決める必要が生じます。

【図4 職務と職種の関係】

職種の設定にあたっては、同程度の知識、技術、技能、経験が要求される仕事の種類で捉える、もしくは仕事の進め方や目的が類似している仕事の種類で捉える、といった方法もありますが、ジョブ型人事制度の設計においては、社員のキャリアパスに基づいて職種を分類する、というアプローチも有効です。このアプローチには、職種ごとに必要とされる知識や経験が異なり、異なる職種への異動が発生するたびに評価基準が変化してしまう影響をなるべく小さくする、といったメリットがあります。

ある程度の職種が見えてきた段階で、より効果的な制度設計とする上で、次の2つの視点で妥当性を検証することが重要です。

視点1. 職務範囲の明確化とその効果

一つ目は、“職種”としてとらえた職務範囲が、特定の職務範囲内での習熟度と習得速度を向上させることに役立つか、という視点です。各職種で期待される価値創出を明確にすることで、具体的な育成指針につなげていくことも可能になります。

視点2. 人材配置の柔軟性への影響

二つ目は、“職種”としてとらえた複数の職務範囲を間で、どの程度配置転換が発生しうるか、という視点です。職種間での配置転換に際して、職種間で職務難易度や報酬水準等に差異がある場合、事業上必要な配置転換であっても容易に実施できなくなってしまう等、職種間の柔軟な配置転換を阻害する可能性があり、注意が必要です。

このように、人事制度設計の最初のステップである職種の設定においても、組織全体の目標達成と個々の社員のキャリア成長の両方を見据えた戦略的なアプローチが求められます。

3.職務の評価項目と基準の設計

職種の設定が終わったら、最小単位となる“職務”の設定に向けて、職種を複数段階にレベル分けするための等級数を決める必要があります。

社員が担っている仕事のレベル感は社員ごとに細かく違う、という前提に立てば、理論上はその職種に含まれる社員の人数分で細かく段階数を刻む、という考え方もあり得ます。特に、多くの日本企業では、総合職、即ち人の能力に応じて仕事の範囲を決める「人ベース」の人事管理がなされていることが多く、初めから職務レベルを細かく区分することが難しい場合もあります。

このような場合においては、明らかに仕事の質が違うと言える範囲まで、ある程度職務の単位を大括りで捉えることが一般的です。これにより、微小な仕事の差異にとらわれることなく、相当程度の範囲内で職務を同等とみなすことが可能になります。

こうした考え方に基づき、職務単位を決定するために、どの程度の等級数で区分するかを検討し、一つ一つの職務がどの等級に該当するかを判定するための基準の検討を行います。

職務等級を判定するための基準の検討にあたっては、同一職種における一般的な職務特性をベースにしながら、組織固有の分業の考え方や固有の専門性の有無等も考慮します。

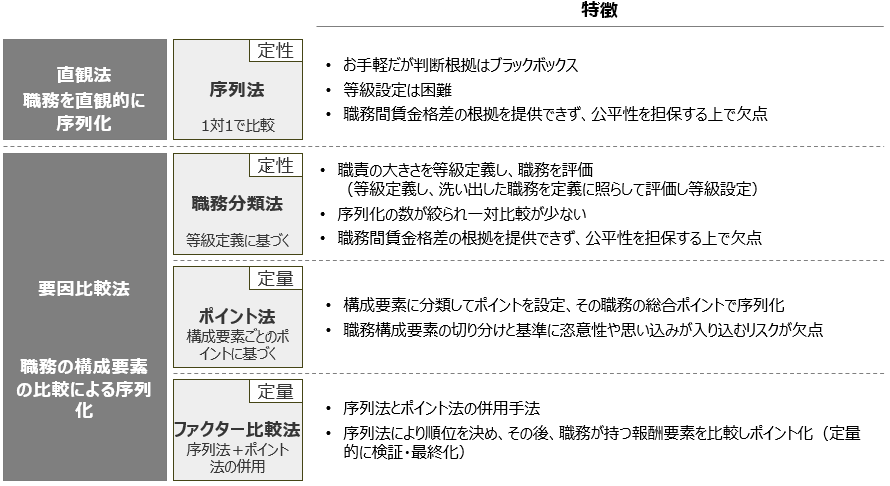

一つ一つの職務レベルを判定する方法としては、「序列法」、「職務分類法」、「ポイント法」、「ファクター比較法」などがあり、企業の規模や根拠の必要性に応じて適切な方法を選択します。例えばファクター比較法は、職務間の序列案を初めに作成し、それを各事業部で確認し、序列を決定する要素を特定しながら、判定基準のブラッシュアップを図る、といった手法となります。

【図5 職務等級判定方法の代表例】

4.職務記述書の設計

職務設定の次のステップは職務記述書の作成となります。

(1)職務記述書が満たすべき3つの要件

職務記述書は、様々な職務の位置づけを明確にするために、以下の3つの要件を満たす内容となるように設計します。

- ①

等級判定のための基礎情報

- ②

目標設定の際の共通認識の確立(およびキャリア方針の明示)

- ③

人材要件の判定材料(求人・社内応募を含む)

これらの要件を具体化する上で特に重要になるのは、経営・事業上から期待される職務内容、即ちそのポジションが果たすべき職責(期待される成果)を明確にすることです。

こうした検討を経て、職務ごとに職務記述書を作成します。

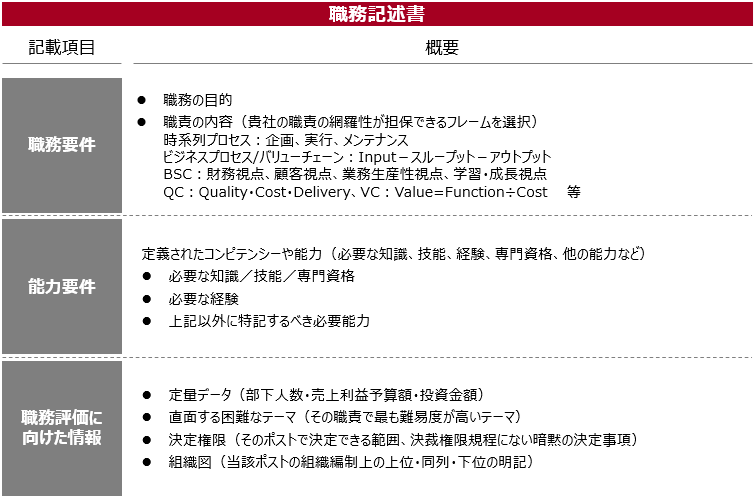

(2)職務記述書の記載項目の検討

職務記述書を具体化する際の記載項目には、職務の目的などの職務要件、必要な知識・スキル・経験等をまとめた能力要件、職務レベルを判定するための職務評価に向けた情報などがあります。

【図6 職務記述書の記載項目の代表例】

(3)職務記述書の記載レベルの検討

職務記述書の記載レベルが細かすぎると、実態との差異が見えやすくなる一方で、頻繁に見直す必要が生じるなど記載内容見直しにかかる運用負荷が高くなる可能性があり、逆に記載レベルが粗すぎると実態との差異が不明瞭になることで、形骸化し実運用上使われなくなる恐れがあります。

従って、企業の実情を踏まえた記載項目の要素や粒度の見極めも重要となります。

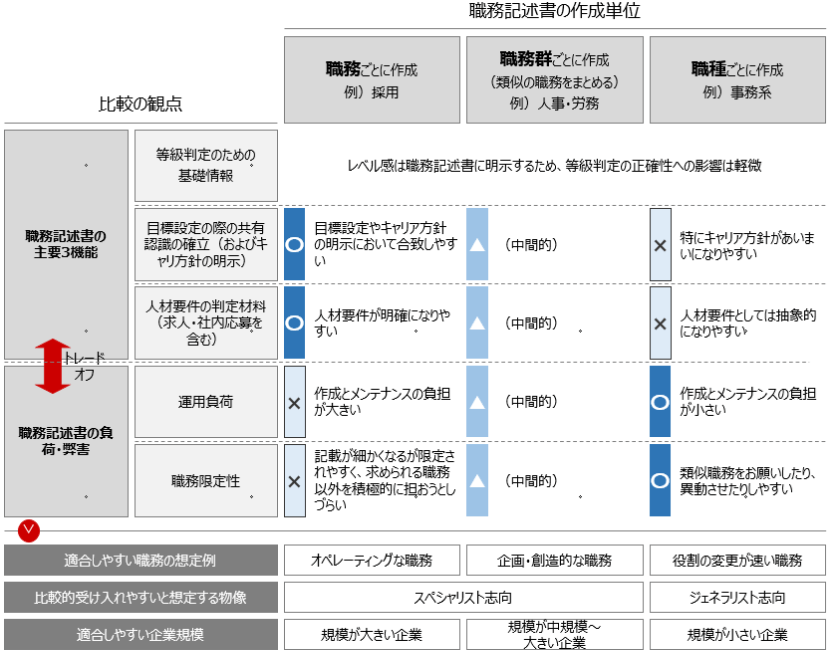

運用に耐える職務記述書を作成するための工夫として、少し大きな単位で職務記述書を作成する、という方法もあります。

最も一般的な①職務ごとに作成する方法以外に、②職務群ごとに作成する方法(ここで職務群とは、類似の職務をまとめた単位とする)、③職種ごとに作成する、といった方法があります。

①の職務ごとに作成する方法は、職務の特定性・限定性を高めることを意味するため、オペレーティングな職務への適用がしやすく、また、分業が細分化されて専門性が求められる職務が多い企業に有効です。このアプローチは管理を煩雑にさせ、定期的な更新にも大きな労力を要するでしょう。

一方で、③の職種ごとに作成する方法は、職務の柔軟性を保ちつつ、キャリアパスの幅を広げやすくなるため、複雑で変化の速いビジネス環境に置かれている場合や、多様な業務を担う柔軟性が要求される小規模な組織に適していると言えるでしょう。

【図7 職務記述書の作成単位の特徴比較】

職務記述書の運用負荷を下げるその他の工夫として、経営層や上位職の職務記述書には詳細な記載を行い、一方で下位職務についてはより一般的な記述に留めるといった方法もあります。

職務記述書の実効性を高めるには、こうした実務運用の負荷と効果のバランスを考慮に入れることが不可欠です。

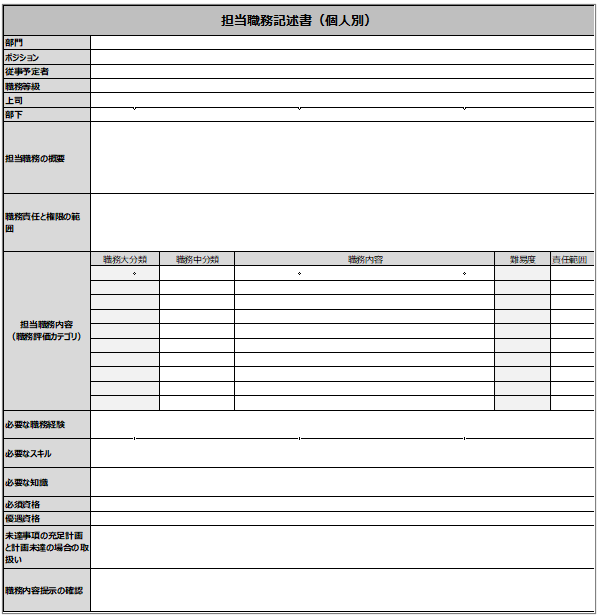

(4)職務記述書の作成と運用体制の検討

職務の具体的な責任範囲を定めるにあたり、その業務に求められる職責を最も適切に判断できるのは、組織設計や業務分担の責務を担っている責任者です。

即ち、職務記述書を新たに作成する段階においても、その後の運用においても、事業責任者(もしくは部門レベルの責任者)に関与してもらうことが必須となります。従って、制度改定を推進する主管部門は、適切なタイミングで責任者を巻き込み、職務記述書の詳細化に向けて協力を仰ぐ必要が出てきます。

(5)職務記述書の記述スタイルの統一

職務記述書の詳細化への協力を依頼する際には、記述スタイルの統一性を確保するため、事前に統一されたガイドラインを提供し、適切なコミュニケーションを行うことが不可欠です。職務記述書の内容は、責任範囲を概括的に記述することが多いですが、具体的なタスクの記載がある場合もあります。記述スタイルの統一は、異なる職種間で記載レベルを揃えることにつながり、より正確な職務レベルの判定が可能となります。

【図8 職務記述書の記述スタイルの統一例】

5.等級判定

職務記述書の作成の次のステップは、作成された職務記述書からの等級判定となります。

各事業部から提出された職務記述書に基づき、事前に策定した職務レベルの判定基準を用いて職務の価値を算出する作業が行われます。例えば、ポイント法を採用している場合、職務記述書を判定基準に沿って客観的に査定し、得られたポイントに基づいて職務の等級を決定します。

しかしながら、予想外に職務ポイントが低く算出されるケースも存在します。このような状況に直面した場合は、職務記述書に記載が漏れている内容がないか、各事業部に対して確認を行い、必要に応じて職務記述書および職務ポイントの修正作業を進めます。

これらのプロセスを反復することにより、各職務の等級を最終的に決定します。

このステップでは、報酬水準を踏まえて等級決定を行う必要があるため、同時期に処遇反映ルールの設計に取り組みます。

6.処遇反映ルールの設計

ここでは、処遇反映ルールの設計の中核となる、報酬水準、給与テーブルの設計、そのほか見直しのポイントとなる各種手当について記載します。

(1)報酬水準の設定

ジョブ型人事制度における報酬水準設定について、はじめにジョブ型が主流の欧米と、ジョブ型が少数派の日本の雇用慣行の違いについて触れておきます。

欧米では、雇用の流動性が高く、社外の職種別報酬水準を参考に自社の水準を設定することが容易な雇用慣行が確立しています。そのため、あえて世間水準より高い報酬水準に設定しておくことで採用競争力を高め、職務レベルに応じた人材を確保しやすくするといった検討が行いやすい状況が欧米には存在します。

一方日本では、雇用の流動性が低く、いまだ多くの企業で職種を明確にしない“総合職”といった職務無限定雇用も当たり前に存在しているため、ごく限られた職種にしか職種別報酬水準が存在しない状況となっています。従って、日本企業において職種ごとの報酬水準を把握しようとした場合、同業他社の中から自社に近い業態の企業をいくつかピックアップし、ベンチマーク対象とする企業を明確にした上で、専門調査会社を通じ職種別報酬水準を把握するしか方法がないのが実情です。

しかし、そもそも雇用の流動性がそこまで高くなく、職種の概念がまだまだ曖昧な企業が多い日本において、特定の職種の採用競争力を圧倒的に高めたい等の特殊事情が無い限り、社外の報酬水準を厳密に把握することに拘泥する理由はないでしょう。

むしろ重要になるのは社内のほうで、職種間で異なる報酬水準を設定する場合には注意が必要です。例えば、社外の賃金水準が異なる職種間で大きく異なることが分かった場合に、それをそのまま社内の水準にも適用した場合、職種をまたぐ異動が頻繁に発生する状況下では、職種が変わるたびに昇給や降給が発生することになり、公平性や納得性の観点から問題を引き起こす可能性があります。

従って、採用競争力確保の観点から社外の水準のある程度の把握は必要であるものの、社内の人材の動きにも注意を払い、様々な人材フローが発生した場合に問題が起きにくい報酬水準を設定することが重要です。

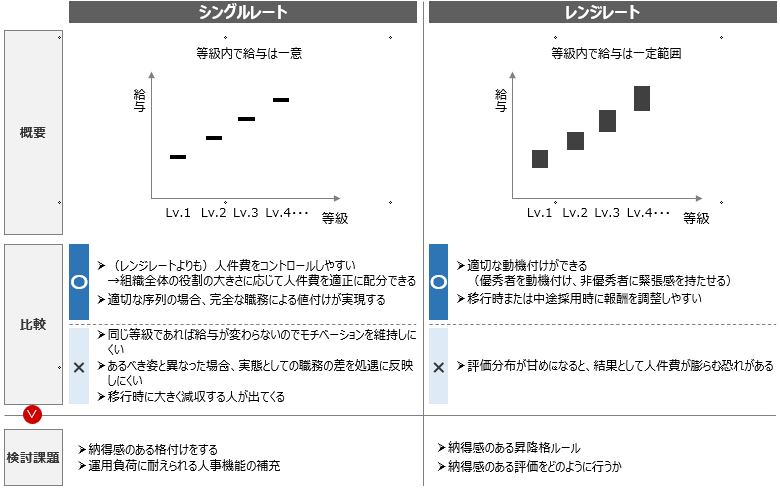

(2)給与テーブルの設計

ジョブ型人事制度における給与テーブルの設計に関しても、報酬水準の設定と同様の論点があります。即ち、①職種ごとに完全にテーブルを分けてしまうか、職種間で一定の人材配置が発生する場合を想定して、②複数の職種を大括りにしたテーブルとする(いわゆるブロードバンドとする)か、という内容です。

①の職務ごとに固有の給与額を設定し、職務と報酬の連動性を高める場合、人員と人件費の管理が容易になるとメリットがあります。

一方で、②の職種間の行き来があることを前提とした仕組みの場合、外部から採用した直後の初任給水準では差を付けるが、その後は職種が異なっても同じ価値発揮レベルであれば同じ処遇レベルに収斂していくようなテーブル設計も可能です。

【図9 職種と処遇レベルの対応のさせ方】

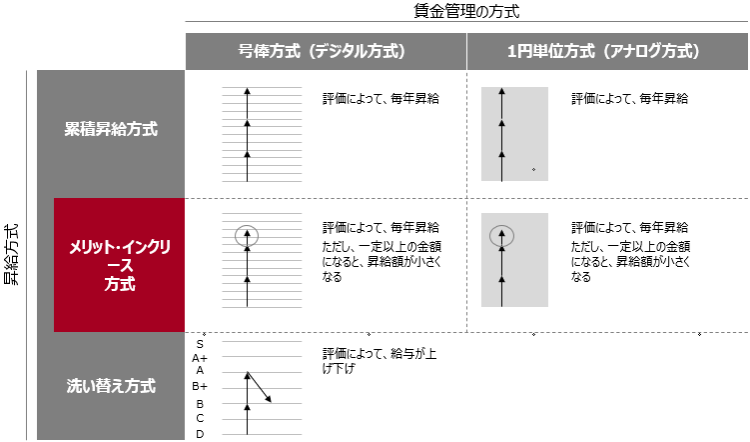

また、評価に応じてどのように昇給させていくかといった昇給テーブルの設計に際しても、モデルカーブはどのように変化してくるのか、優秀者と滞留者にとってどのような影響があるのか、今いる社員への影響はどのようになるのか、といった観点で定量的に分析し、具体的な昇給額に落とし込んでいく、といった検討が必要になります。

【図10 評価と昇給の関係】

このように、給与テーブルを具体化させていく際には、ジョブ型に移行した後の配置転換やキャリアパスをどう考えるか、その場合にどのような処遇とすることが望ましいかをイメージすることが重要です。

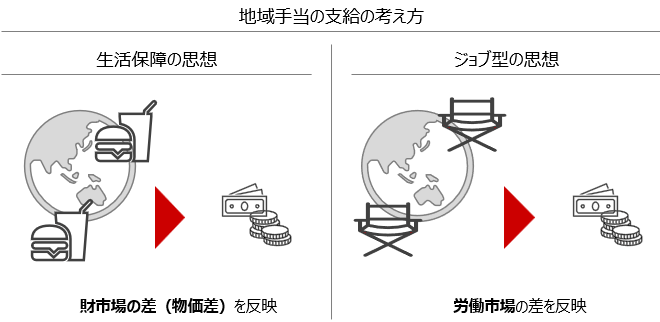

(3)各種手当の設計

ジョブ型人事制度における処遇を考える場合、先に職務が決まり、そこに人をあてはめる、といった考え方ですので、過去多くの日本企業が採用していた家族手当や地域手当といった属人的な生活保障的な手当は、そもそもジョブ型になじまない、とも言えるでしょう。

一方で、いまだに個別性の高い手当を様々なバリエーションで支給している企業も多く、全てを廃止して基本給に一本化する、といったドラスティックな変更ができない場合も多くあると思います。

従って、ジョブ型人事制度へ移行するタイミングでは最低限、本来手当はどうあるべきかを議論し、今後どう変えていくかを、維持・廃止含め検討しておくことが望ましいでしょう。

【図11 処遇の背景にある思想の違い】

7.評価方法の設計

ジョブ型人事制度においても、適切な処遇反映を行うためには、ジョブ型の考え方に沿った適切な評価方法の設計が必要となります。

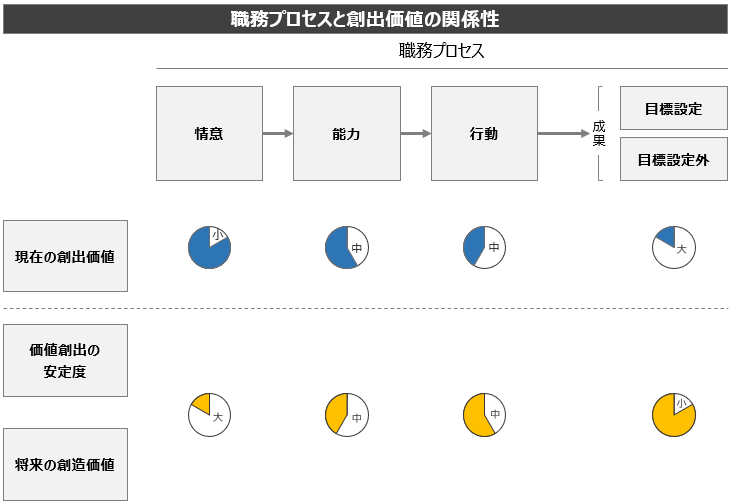

評価方法の設計にあたり、促したい行動に応じて①短期的(少なくとも当面1年程度)に生み出される価値に焦点を当てるというアプローチと、②中長期(数年先~将来にわたって)の価値創出に焦点を当てるアプローチ、の大きく2つがあります。

① 短期的に生み出された価値に焦点を当てるアプローチ

一つ目のアプローチは、職務ごとに定める1年間の成果に焦点を当て、この成果の達成を評価する、といった内容です。

一般的には目標管理制度と連動させ、期初に設定した目標に対する達成度を評価の指標とすることが多いですが、目標として明示されていなかった重要な成果を別途評価できるようにするケースもあります。

このアプローチの留意点として、あまりにも目先の結果だけに焦点をあてた評価としてしまうと、社員は設定された目標達成にのみ焦点を当ててしまい、与えられた職務以外の関心が極端に低下してしまうリスクがあります。

こうしたリスクを回避するためには、多様な要素を考慮する機会を確保することが重要です。これにより、担当職務と直接関係しない組織貢献(例えば採用業務への協力等)を促し、貢献があった場合は評価に反映することも可能になります。

② 中長期の価値創出に焦点を当てるアプローチ

二つ目のアプローチは、将来の価値創出及びその安定性に軸足を置いた評価とする、といった内容です。情意(職務意識や志向性)、能力、行動などが評価対象候補となります。

人事評価の対象は、プロセスよりも目標達成を通じて得られたアウトプットが何より重要である、という主張もありますが、実際のビジネス環境では、景気の変動や偶発的な要素など外部要因の影響により、求められる行動や能力発揮があっても、短期的には直接的な成果に結びつかないケースも存在します。

逆に短期的な成果があった場合でも、個人の影響度合いよりも環境要因のほうが大きい場合もあり、個人の行動とビジネス上の成果が常に一致しているとは限りません。むしろ、最終的な結果はどうであれ、成果に結びつくような行動(いわゆるコンピテンシー)を発揮できたかどうかが重要である、という主張もあり、二つ目のアプローチはこの主張に即した内容となります。

コンピテンシーを評価基準に使用する場合は、企業が求める成果に貢献する行動を、演繹的に分析したり、優秀な業績を上げる社員の行動を観察したりすることによって、評価の基準を設計することになります。

【図12 評価における2つのアプローチ】

評価方法を具体化する際には、これら2つのアプローチのいずれか一つに限定する必要はなく、どんな行動を促したいのか、また何を評価しどう処遇に反映したいのかによって、2つのアプローチから最適な方法を取捨選択し、組み合わせることが現実的な解となります。

8.昇格と降格のルールの設計

ジョブ型人事制度における昇格と降格は、職務レベルの上昇または下降を伴う職務の変更を意味します。当然、職務記述書も別のものを持つことになります。

課長、部長等の組織責任者の任用と同様、社員が上位職務を担う能力を十分に有していたとしても、上位職務のポストに空きがなければ昇格させられないのが原則です。従って、事業成長に伴いポストが増加しない限り、上位職務に就いている社員が退職等により外れることを待つか、上位職務と下位職務の間で人材の入れ替えを行う、といったことでしか昇格のチャンスが生まれない仕組みとなります。

ポストの有無に関わらず等級制度上は常に昇格の可能性があるように見える職能資格制度に比べれば、かなり厳しい仕組みではあるものの、職務ポストの管理を通じてより厳格な人件費コントロールを実施することを前提に、社員全員に職務価値向上を意識付け、厳しい切磋琢磨を促すことを期待するのであれば、ジョブ型人事制度へ転換する際に、より厳格な仕組みになることを繰り返し社員に伝え、正しく認識させる必要があるでしょう。間違っても誰かを昇格させるためだけに必要性のないポストを乱立するような運用だけは避けなければなりません。

これらの背景を踏まえると、ジョブ型人事制度において誰かを昇格させる条件も、以下のようなより厳格なルールを定めておくことが望ましいといえます。

- 上位職務の空位、もしくは事業上の必要性に基づきポストの増加が予定されていること

- 昇格候補となる社員が現在の等級で高いパフォーマンスを発揮していること

- 他の候補社員と比較して、該当職務において最も適していること

また降格については、職務と処遇が密接に紐づいているというジョブ型人事制度の特性上、安易な降格と降給は社員のモチベーションの低下だけでなく、係争に発展する法的リスクもはらんでいるため、特に慎重な対応が求められます。

例えば、提示している職務要件に照らして社員のパフォーマンスが不十分であり、改善が見込めない根拠を明確に示せる場合、もしくは本人が処遇減を前提に職務の負荷軽減を希望する場合のいずれかのみ降格を検討する、という方針を定め、具体的なルールに落とし込み、規程としても社員に明示していくことが必要となります。

9.導入時の移行措置検討

特に、制度導入以前に厳格なポスト管理や人件費管理を行っていない状態で、制度導入に伴う人件費の増加をできるだけ抑えようとすると、処遇が下がる可能性のある社員が一定数生じることになるため、社員への説明を十分に尽くし、社員への影響を最小化するための移行期間や激変緩和措置の検討をしっかりと行うことが必要になります。

一方で、手厚すぎる移行措置は、ジョブ型人事制度の導入を通じて目指した経営改革の遅れや、想定以上の人件費増、本来意図しない制度運用の誘発と新制度の形骸化、といった様々なリスクを生じさせる可能性もあるため、制度導入の目的や期待効果に照らし、適切な判断を下すことが求められます。

10.コミュニケーションツールの作成

ここまでで何度か触れてきたように、職能資格制度に代表される「人(能力)ベース」の仕組みを導入している企業が、ジョブ型人事制度のような「職務ベース」の仕組みに切り替えるのは容易ではありません。

特に、仕組みを作ること以上に、人や能力ではなく職務を中心とした発想に頭を切り替えることが難しく、社歴の浅い社員よりも社歴の長い経営層の理解が得られないことも往々にしてあります。そうした場合は制度検討がなかなか進まないこともあれば、なんとか制度導入にこぎつけても、いざ運用を始める段階になって、現場から経営層までいたるところから反発や不協和音が出るようなこともあり得ます。

こうした事態に陥らないよう、早い段階で綿密なコミュニケーションプランを立て、しかるべきタイミングで必要な関係者を巻き込み、理解者を増やしていくことが重要です。

以下、ジョブ型人事制度導入に向けた経営層、事業部門、管理職、一般社員に対するコミュニケーションのポイントを整理します。

(1) 経営層向けコミュニケーション

ジョブ型人事制度導入の狙いや期待効果、制度改定のコンセプト等を検討する段階では、特に密接なコミュニケーションが必要になります。

特にジョブ型人事制度は経営・事業計画に基づく組織人員計画に連動する仕組みとすることも可能であるため、必要に応じて経営企画部門とも連携しながらあるべき姿を描くことが重要となります。

(2) 事業部門向けコミュニケーション

職務記述書の具体化や、毎年の事業計画に基づく人員配置、昇降格の考え方を整理する段階では、事業部門の巻き込みが必要となります。

特に、ジョブ型人事制度の導入がいたずらに現場の仕事を増やすものではなく、事業計画の実現を支えるツールとなりうるものであることを理解・納得してもらうことが重要になります。

(3) 管理職向けコミュニケーション

一通りの設計が終わり、制度の導入に向けた社員への説明などを行っていくタイミングで、経営と一体的な立場である管理職としての立ち位置で制度を理解してもらえるよう、現場の運用に即した丁寧な説明を通じて、理解・納得を得る必要があります。

(4) 一般社員向けコミュニケーション

会社の中で最も人数が多い一般社員は、ジョブ型人事制度の導入による経営改革等の狙いを実現する鍵となる存在と言えるでしょう。

特に導入時点においては、導入の狙いは何か、社員に期待していることは何か、制度導入を通じてどんな変化を起こしたいのか、といったことを、できるだけ分かりやすく伝え、理解・納得を得ることが大切です。

もちろん、リスクを包み隠さず正確に伝えることも重要ですが、リスクのほうを過度に意識させてしまうような説明となることで、必要以上にネガティブな印象を与えることは避ける必要があります。

趣旨を正しく伝えるための工夫として、重要な部分は集合形式で伝え、個別性の高い部分は管理職にも協力してもらう等、伝えたい内容に応じてコミュニケーション方法を変えるケースもあります。

11.制度の運用

ジョブ型人事制度の導入は、制度設計及び社員説明等の準備が終わり、制度運用がスタートしてからが本番です。

設計時のコンセプトに沿った運用がなされ、経営改革等の狙いに即した効果が発現して初めて、制度導入に意義があったと言えそうですが、そこに至る道のりは容易ではありません。

制度導入後も人事部門から各事業部、そして個々の社員に至るまで、制度を介して実現を目指す目的や理念を適切に伝達し、それらを具体的な制度措置に落とし込む実践が求められます。

社員に対して粘り強くコミュニケーションを重ね、時に制度をマイナーチェンジしながら年間を通じた制度のPDCAサイクルを何度か回していく中で、適切な運用を続けることができれば、最終的に制度は組織内に定着し、期待した効果も徐々に顕在化することになるでしょう。