M&Aやグループ再編において、人員の過不足やスキルミスマッチを解消するためには、戦略的な人員計画と人材配置が不可欠です。クレイア・コンサルティングでは、適所適材(*1)の視点から、人員最適化を実現するための評価・再配置の具体策を設計・支援します。

(*1)「適材適所」と「適所適材」の違い

適材適所: その人の能力・性質によくあてはまる地位や任務をあたえること※「人」ベース、“人材育成”においては、必要かつ重要な視点

適所適材:地位や任務に適した能力・性質の人を配置すること※「ポジション・職務」ベース

M&Aにおける人材配置と最適化のポイント

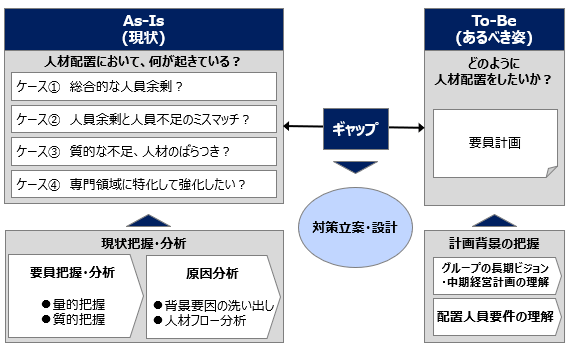

M&A の際に、人材の配置に関する事象として以下のようなケースが想定されます。

- ケース①

- 水平統合の場合に起こりうる ⇒総合的な人員余剰

- ケース②

- 重複機能を一元化する場合に起こりうる ⇒人員余剰と人員不足のミスマッチ

- ケース③

- 収益力、実力、マネジメントスタイルなどが異なる企業を統合した場合に起こりうる⇒質的な不足、人材のばらつき

- ケース④

- 特定領域を特化したい場合に起こりうる ⇒専門領域に特化して強化したい

人材の再配置や人員の最適化は、「人員数」や「人件費」の問題だけでなく、企業の成長において「人員の質」も重視することが重要です。

基本的な考え方は「適所適材」です。

スポーツの監督が試合に勝つために「ポジションを」「誰に」担わせるかを考えるように、企業も同様の視点が必要です。この際、対戦相手や今後の試合の相手、さらには試合場所の気候など多様な環境要因を考慮します。

選手を選定する際には、ポジションごとに求められる役割や、各選手の強み・弱み、その時々のコンディションを把握することが求められます。

企業における人材の再配置や人員の最適化においても、環境変化や市場ニーズに柔軟に対応し、最適な人材を配置することで、持続的な成長を目指すことが求められます。

クレイア・コンサルティングは、人材再配置および人員最適化のメリットを以下の3点と位置づけ、中期経営計画や長期ビジョンを踏まえつつ、再編前の各社の風土や価値観の違いも考慮しながら、これらのメリットを最大限に引き出す具体策の立案・設計を支援します。

【人材の再配置・人員最適化のメリット】

- 適材適所の配置が社員の成長を促進し、定着率向上に繋がる

- 人員最適化に向けた基盤整備により、効果的な人的資源管理を進める

- 人員効率の最適化により組織全体の生産性が向上し、柔軟な業務運営が実現する

M&A後のグループ経営における人材配置

グループ全体を見据えた人材配置の最適化(連結視点での人的資本経営)

M&Aによって企業のガバナンスと人的資源管理のあり方は変わります。しかし、最終的には合併を視野に入れつつも、様々な統合リスク回避の観点から、当面は子会社化や持株会社体制の下で、これまでの経営組織体を維持する場合は少なくありません。

こうした状況においてM&Aの効果を早期に実現するためには、大規模な組織再編や合併を行わなくても、グループ全体を視野に入れた人的資本経営を推進し、グループ内で会社の枠を超えて人的資源の最適配置を進めることが重要です。

人材配置におけるスキル・人員数ミスマッチの解消

M&Aによって、活用できる人的資源の人数は増加し、能力・スキルは多様化します。しかし、人員数は必要数に対する過不足が生じており、過剰組織から不足組織への再配置や、余剰人員対策が必要になります。

能力・スキルについては、その種類が多様化するだけでなく、個人ごとに能力・スキルの質(レベル)のばらつきがあり、人数をカウントするだけでは、組織全体の能力・スキルの総量を把握することはできません。

M&Aの効果を最大化するためには、上記のような人員数と能力・スキルのミスマッチを解消していくことが必要です。

特に、水平統合により人員効率と生産性の抜本的な向上が求められる場合や、人員不足業界において人的資源の活用効率を徹底して高めていく必要がある場合などは、人員数と能力・スキルのミスマッチ解消が最重要課題になると考えられます。

リスクを抑えた柔軟な人材再配置とグループ経営の活用

人材再配置を柔軟に推進するためには、合併によって企業体を一つにまとめ、社内人事異動による再配置を行えるようにすることが望ましいと考えられます(異なる企業間での人材再配置は、出向・転籍の手続きが必要であり、様々な制約があります)。

しかし、合併にはさまざまなリスクが伴うため、合併を前提としない人材再配置の手段を確保することが重要です。

また、総合的に人材が余剰となっている場合、合併によって再配置の余地が広がる一方で、人員削減施策が実施しにくくなるという側面もあります。こうした状況では、複数の企業体を持つ「グループ経営」という形態を活用することが、余剰人員対策を含む柔軟な人材再配置の推進に有効です。

グループ再編後の人材配置課題を解決する3つのアプローチ

1.人員計画と人材配置の具体施策設計

クレイア・コンサルティングでは、現状把握を踏まえ、再編前から存在する課題と再編によって新たに発生した課題を整理・検証します。

さらに、その背景要因を分析したうえで、課題解決に向けた具体的な施策を提示し、実行可能な計画として設計します。

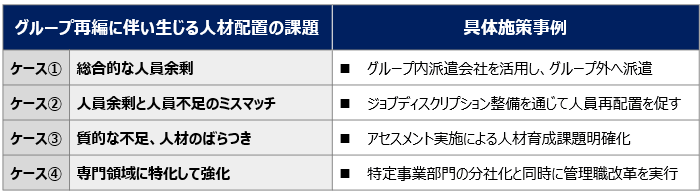

【グループ再編における人材配置の課題と解決策の例】

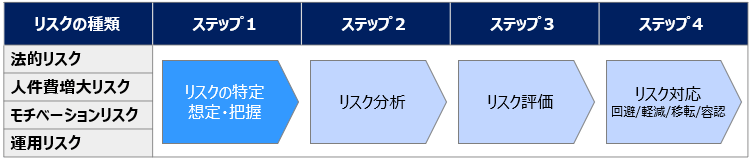

2.リスク分析と対応策の設計

グループ再編後の人材再配置や人員最適化の制度・施策は効果が見込める一方、リスクや副作用が伴います。すべてのリスクを完全に回避することは困難ですが、多角的かつ具体的に想定し、事前に対応策を検討することがリスクコントロールの要となります。

特に、法的知識の不足や施策実行前後の社員コミュニケーション不足によって、以下4つのリスクにとどまらず、レピュテーションリスク(企業の評判や信用に関わるリスク)へと発展する可能性もあり留意が必要です。

【グループ再編後の人材配置・最適化に伴うリスクの種類とコントロール】

例えば、以下のようなリスクが考えられます。

| 法的リスク | 労働条件や就業規則の統合に伴う不利益変更など、法に抵触するリスク |

| 人件費増大リスク | 労働条件の統合によって人件費が現行よりも増大するリスク |

| モチベーションリスク | 労働環境、風土、労働条件の変更により、モチベーションや生産性が低下するリスク |

| 運用リスク | 新たに導入・適用する制度の運用負荷が増大するリスク |

3.人事基盤整備とコミュニケーション設計

人材再配置や人員最適化を実行する前に、就業ルール・規則・制度の統合といった人事基盤の整備が不可欠です。M&Aに伴う組織再編では、再編前の各社の状況や経緯が異なり、同じ統合条件であっても、一方の会社に有利で他方には不利益となる場合があります。

クレイア・コンサルティングでは、こうした背景を踏まえ、丁寧なコミュニケーションプランとシナリオを構築します。特にQ&A作成では、多様な視点からの質問を想定し、あらかじめ回答案を用意し、社員の心情に配慮しつつ、迅速で一貫性のある対応を可能にします。

人材配置・最適化における課題解決の具体的手法

人材配置・最適化における課題解決の具体的手法について、人材配置の課題と対応策~ケース別で考察で説明した、ケースごとに事例を挙げながら説明します。

ケース①:総合的な人員余剰への対応事例

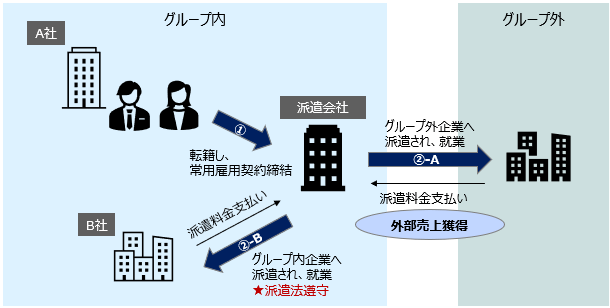

グループ内派遣会社の活用によるグループ外派遣

総合的な人員余剰に対しては、希望退職募集や早期退職支援制度の設計も有効な対応策ですが、ここでは別の切り口による施策をご紹介します。

高年齢者雇用安定法に基づき、希望者全員を対象に65歳までの就業確保が義務付けられているため、余剰の深刻化が懸念されます。しかし、この法令遵守は社会的責任としても重要です。

多くの企業が採用している「継続雇用制度」では、定年到達者の雇用確保を子会社や関連会社といった特殊関係事業主で実施することが認められています。(定年まで雇用した企業と特殊関係事業主の間で契約締結の必要あり)

この例では、新たにグループ外からの収益獲得(②-A)が期待できるほか、人員余剰が解消した後には、派遣契約を通じて、グループ内での業務経験やスキルを備えた人材をグループ各社の業務の繁閑に応じた人材の需給(②-B)への対応も期待できます。

また、再雇用される社員は、派遣業務によって賃金が決定されるため、職位を問わず、定年到達以前におけるリスキリングの機運を高めるメッセージにもなります。

対処すべき法的リスクとグループ内の対応

法的リスク

- 再雇用制度の全体スキームと意義について、法的側面も踏まえた設計、説明

- 派遣法において、派遣労働者を指名すること、 派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止であるなど、派遣法の理解・徹底のための教育(派遣法より、離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることは禁止されているが、60歳以上の定年退職者、また定年退職後の継続雇用終了者は禁止の対象から除外されている。)

人件費増大リスク/運用リスク

- 常用雇用であるため、派遣先が確保できない場合、売上を得られないまま人件費が発生するため安定的に、派遣先での就業ができるよう、派遣事業の営業力強化、顧客開拓強化策の実行

モチベーションリスク

- ネームバリューの高い大企業などにおいて、社会的地位やブランドへの誇りなどから転籍そのものに対して不満を抱き、本制度の導入に反対する社員への対応

- 環境が異なる場所での就業であることに加え、転籍前(=定年到達時点)までの処遇がリセットされ、派遣される業務、対応できる業務による賃金決定となることに対し不利益と感じる社員への対応

ケース②:人員余剰組織と不足組織のミスマッチ解消事例

ジョブディスクリプション整備による人員再配置促進

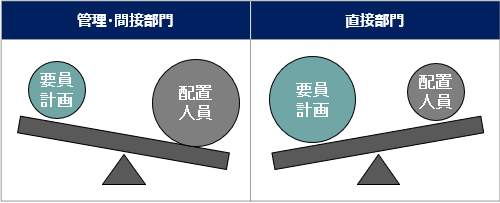

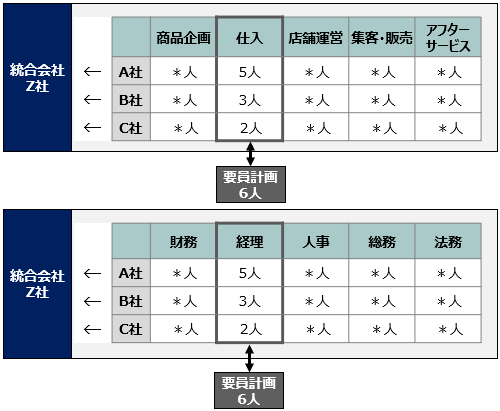

グループ再編により、管理・間接部門の配置人員が要員計画以上に増大することがあります。その理由は、複数社の統合やシェアード化により同一機能に人材が集中するためです。

再編のシナジーを生み出すためには、集約された同一機能の「業務」と「人」を次の段階として、業務の見直し、標準化へと進める必要があります。なぜなら、同一機能であっても、各社業務のやり方やシステムが異なるなどの事象があるからです。

このように「業務」と「人」の統合が進む中で、要員計画に基づいた再配置を行うには、要員計画対比で余剰が生じている領域から、人員を異動可能という状態に整えることが求められます。これが組織設計と業務設計に関わります。

組織設計や業務設計の過程では、ジョブディスクリプションを作成し、各役割や必要な人数を明確にします。ただし、この段階では「ポジション本来の役割」よりも、現在の業務内容や負担の大きさに議論が偏ることがあります。

そのため、ジョブディスクリプション作成にあたっては、実際の担当者の意見を取り入れつつも、組織設計を担う部署が「本来の役割」という観点から策定することが望ましいです。さらに、役割を検討する際に必要な視点を見落とさないよう、工夫を凝らすことが重要です。

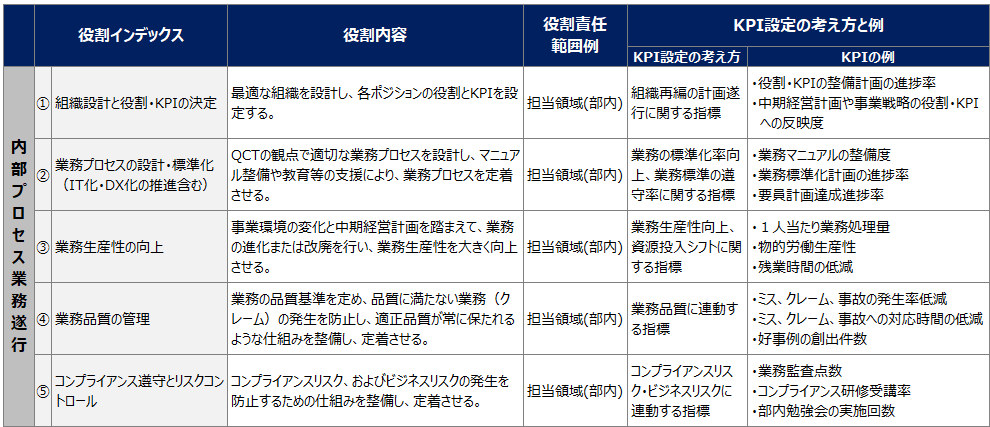

【例:ジョブディスクリプション策定支援】

ジョブディスクリプションが完成したら、必要要員数を決め、それを履行できる最適な人材を選定します。

この人選の際には、タレントマネジメントのデータが重要な検討材料となります。また、当該ポジションには、選定しない(配置しない)と判断された人材も貴重な人的資源ですので、別の配置場所での活躍を促すために、タレントマネジメントデータを活用して再配置案を策定します。

対処すべき法的リスクとグループ内の対応

法的リスク

- 雇用契約上の異動障壁の有無の確認(例:地域限定雇用契約、出向に関する規程など)

- 同一業務を担う担当者の雇用区分の確認

- 異動による賃金低下など不利益変更発生可能性の有無

人件費増大リスク

- 同一業務を担う担当者が一方は正社員、他方が非正規社員である場合、同一労働・同一賃金の観点から同一処遇にする必要があるため、人件費推移を個人別・全体で試算

ケース③:人材の質的不足とばらつき解消事例

アセスメントによる人材育成課題の明確化

クレイア・コンサルティングでは、人材アセスメントの支援も行っています。人材アセスメントは主に次の目的で活用されています。

- 管理職の抜擢

- 適材適所の人材登用

- マネジメントスタイルの改革

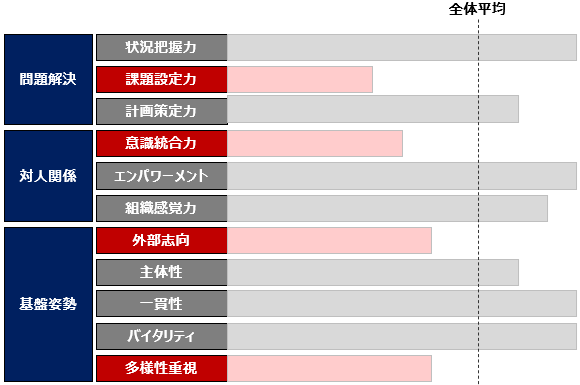

再編後、再配置案を検討する場合に各社員のタレント情報を得たくても、再編前のタレントマネジメントシステムの有無や違いがあるほか、評価制度も各社それぞれ異なっているケースも少なくありません。統一尺度で人材情報を把握したい局面において、アセスメント結果は検討材料の1つとして有効活用できます。

企業の成長と競争力の維持には、社員のスキル向上とキャリア開発が不可欠であることは言うまでもありませんが、特に組織再編に伴い、管理職層のスキルやパフォーマンスにバラつきが見られる場合、アセスメントの活用は、社員の能力や適性を評価し、育成課題を明確化するための手段となります。

再配置の検討などには、個人別の結果が参考情報となりますが、再編前の会社単位で集計・分析した結果は、育成施策を検討することに役立ちます。

【コンプライアンス違反が発生した管理職のアセスメント結果】

※内向志向が強いマネジメントスタイルであることがデータで示された

これら質的なバラつきに対応する事例として、グループ共通のグループ管理職像を定め、育成施策・カリキュラムの設計のほか、次世代管理職候補を中心としたワークショップ企画・実施などの支援を行うこともあります。

対処すべき法的リスクとグループ内の対応

モチベーションリスク

- 再編時にアセスメントを導入することで、「選抜、ふるい落とすための材料」を得るための取組みであると捉える社員もいることから、丁寧な趣旨説明が必要

ケース④:専門領域特化と管理職改革事例

特定事業部門の分社化と同時に管理職改革を実行

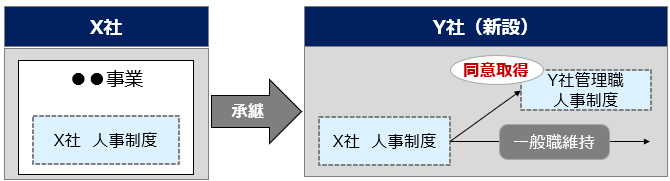

専門領域を特化して強化したい場合、会社分割を採用することがあります。会社分割に伴う事業分割では、一部の社員が新たな企業に転籍することになります。

通常、転籍には個別の同意が必要ですが、「労働契約承継法」を活用することで、労働条件を包括的に承継し、個別同意なしで分割が可能となります。

ただし、会社分割の目的が専門領域の特化・強化である場合、人事制度もそれを支える内容にする必要があります。具体的には、給与水準を外部市場に合わせて中途採用の競争力を向上させる、領域特有の状況にあわせて評価基準や昇格基準を変更するなどが重要です。

社員の同意を得られれば人事制度を変更することが可能ですが、組合員である一般職の同意を得ることは容易ではありません。

一方、組合員でない管理職の場合、分割後の明確な事業ビジョンや形成したい風土、会社分割後は企業規模が小さくなることがあるため、キャリアの選択肢を狭めないよう、グループ会社間のローテーションや幹部人材向けの登用制度を整える必要性など、具体的に示し、説明することで、管理職の人事制度改定について同意を得られることがあります。

分割会社を率いる管理職の人事制度改革が実行できれば、一般職の制度を承継した状態でも、新たな風土の形成に期待ができます。

対処すべき法的リスクとグループ内の対応

法的リスク

- 法律を踏まえた転籍条件の設定

人件費増大リスク

- 分割会社の事業計画および採用競争力の観点を踏まえた処遇水準設定による人件費の変動額試算と検証

モチベーションリスク

- 管理職改定人事制度の骨子、転籍社員へ新たな会社のビジョンのほか、新たな仕組みや価値観への丁寧なコミュニケーションプランの設計と実行(転籍した人が損をしたと感じる/周囲にそのように見られることがないようにする)