本稿は、2023年に弊社が執筆したコラム『日本におけるHRテクノロジーの行く末』の続編として、当時から2年が経過した今、HRテクノロジーはどこまで進化したのか、その“現在地”を検証するものです。

当時、日本の多くの製品はUI/UXの改善やオンライン化にとどまり、双方向性やAI活用は限定的でした。これに対し米国では、ジョブベースの管理を支えるHCM機能と従業員体験(EX)を高める仕組みが充実し、スキルベースへの移行も進んでいました。日本は米国型を単純に模倣するのではなく、自国の強みである「人・組織のマネジメントノウハウ」を生かす方向で発展させるべきだ――これが当時の示唆でした。

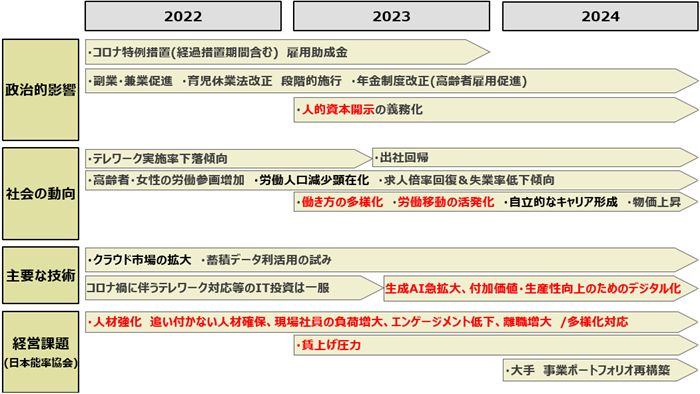

その後の2年間で、人的資本開示の義務化、構造的な人材難、賃上げ圧力の高まり、そして生成AIの急速な普及など、経営と人事を取り巻く環境は大きく変わりました。

本稿ではまず直近3年の環境変化を概観し、前回取り上げた①人事ERP、②タレントマネジメントに、コロナ禍や人的資本開示で需要が拡大した③労務管理システム、④エンゲージメントサーベイを加えた4領域について、人事マネジメントへの寄与を検証します。最後に日本企業がHRテクノロジーを企業価値向上に結び付けるための活用ポイントと留意点を整理します。

HRテクノロジーを取り巻く環境変化

この3年間で企業の経営課題は大きく変化し、それに伴う人事領域の課題も変化しています。

まずは日本能率協会の「日本の経営課題」調査(*1)(*2)(*3)に基づき、年次で要点を整理します。

2022年:収益向上と人材強化

新型コロナ流行後の回復局面で、企業は「収益性の向上」を最重要課題としつつ、「人材の強化」も重要な課題の一つとして位置付けていたようです。

「人材の強化」とは、人材の確保・育成・定着をまとめた表現ですが、需要回復や物価上昇の兆しが見えるなかで、成長の回復と同時に、一時期停滞または減少した人材を再度確保または育成し、定着を促進することが経営目標に直結した年であったと推察します。

2023年:人材強化とEX重視

経営の関心がより「人」に傾いた一年でした。経営課題として「人材の強化」を挙げる企業がさらに増え、「働きがい・エンゲージメント向上」を課題とする企業も顕著に増加しました。一方、「デジタル投資」への関心はやや後退。リモートワークなど働き方の多様化に伴う急ごしらえの効率化・デジタル化から、より具体的な人材戦略や従業員体験改善(EX)へと経営の関心がシフトしたことがうかがえます。

2024年:人的資本経営とAI活用の機運の高まり

「人材の強化」と「収益性の向上」を重視する企業が多数という傾向は変わらないものの、大企業では「事業ポートフォリオの再構築」が、中堅・中小企業では「定着」や「リテンション」が急伸しました。さらに、3年後の経営課題では「デジタル技術・AI活用」が順位を上げ、AIの本格活用に向けた機運が高まりつつあるとうかがえます。

現在は、労働力不足や経済情勢の変化、最低賃金の引上げなどにより、多くの企業が人件費高騰に直面しています。こうした構造的制約の中で、政府が主導する、既存人材の価値を最大限に引き出し長期的活躍に繋げる「人的資本経営」への関心も高まってきているといえるでしょう。

こうした課題変化の背後には、労働者側の意識変化も大きく影響していると考えられます。内閣府「国民生活に関する世論調査」(*4)(*5)(*6)(*7)によると、直近10年で「ワークライフバランス」「健康に働けること」「安定収入」の重視度が高まる一方、「仕事を生きがいとする」「専門性を活かしたい」「社会のために働きたい」といった項目は低下しました。ウェルビーイングや安定志向の高まりと引き換えに、企業や社会への貢献意欲や事業成長へのコミットメントが弱まっている傾向がうかがえます。これを受け、企業は従来のエンゲージメント向上施策だけでは不十分との認識を強め、「個人の安心感をいかに担保しつつ、生産性と企業価値につなげるか」を重要テーマとして捉えつつあります。

【直近3年のHR領域を取り巻く外部環境変化】

これらの変化を整理すると、現在のHR環境を特徴づけるトレンドは大きく4つに集約されるのではないかと考えます。

第一に「人的資本経営」です。国際競争力強化に向けた官製トレンドとして、投資家や市場に対し自社の人材戦略を経営戦略と結び付けて説明することが求められ、開示対応と実効性確保の両立が課題となっています。

第二に少子高齢化や労働移動の活発化による「人材難の深刻化」です。人材確保の入り口である採用の難易度上昇に加え、定着・育成への取り組みなしには経営戦略や人材戦略の遂行が困難となりつつあります。

第三に「労使関係の対等化」です。多様な働き方の一般化やそれに伴う国民意識の変容から、従業員は一方向的に企業へ依存する存在ではなくなり、個人単位の対話や柔軟な制度設計に基づく管理が必須となりました。

第四に急速に広がった「生成AIを利活用するデジタル化」です。これまでのデジタル化で語られたクラウド活用にとどまらず、AIによる人材配置やスキル分析、キャリア設計支援など、人事判断を高度化する取り組みが始まっています。最後に「賃上げ圧力」の上昇です。物価上昇や政策的要請を背景に、人件費増加を説明責任とセットで受け入れざるを得ない状況が続いています。

総じて言えるのは、「人材の強化」が経営課題の最重要項目であり続けながら、その意味が「確保」だけでなく「活用」「変革」へと拡張していることです。そしてこれらの課題はすべてHRテクノロジーの進化と直結しています。

次章では、HRテクノロジーの主要な領域において、こうした環境変化がどのように具体的な技術進展へと結び付いてきたのかを確認していきます。

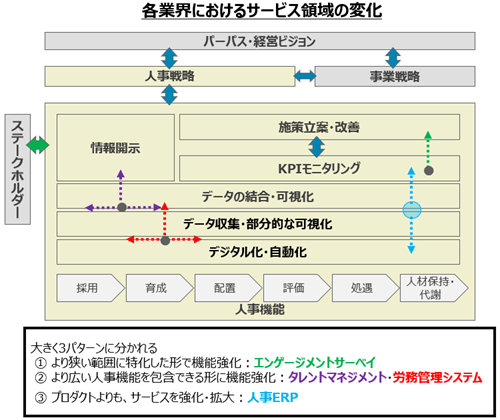

主要領域ごとに見るHRテクノロジーの変化

ここまで、企業が直面した人事周辺課題の変化をたどってきました。

ここからは、前回のコラムで注目していた、①人事ERP、②タレントマネジメントシステム、③労務管理システム、④エンゲージメントサーベイの、HRテクノロジーにおける主要4領域に着目し、それぞれの領域で3年前と比較してどのような変化が起きているのかを見ていきます。

①人事ERP

人的資本開示の支援から人的資本経営の実践支援に伸長

人事ERPは、かつて「勤怠・給与・雇用情報の一元化」と「人事業務の効率化」が主要目的で、組織全体のデータを統合し、業務負荷の軽減と情報整備を担ってきました。直近3年で人的資本経営・ダイバーシティ・リテンションの重要性が高まり、デジタル化やAI活用も進む成熟・成長期の市場であるといえます。

大企業から中堅企業まで幅広い顧客層が存在するなか、機能・サービス・専門性での差別化余地は依然大きい一方、競合も先進機能やコンサルティング力を強化しており、持続的優位を確立するには顧客課題に即した独自価値の提供が不可欠です。

2023年の人的資本開示義務化以降、「経営戦略と接続する人材データ活用」が一段と求められるようになりました。その結果、指標の可視化ダッシュボード、AIによる人材配置分析、外部SaaSとのAPI連携などが次々と標準化され、戦略的意思決定を支える基盤へと進化しています。

株式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、複数システムや紙へ散在していた人事業務を電通総研社が提供する「POSITIVE」に統合。電子化により「人事届出の80%以上」をシステム化し、業務工数削減と情報のリアルタイム共有を実現しました。さらに蓄積された人材データを基に配置や育成方針の策定も開始され、人事部門が経営層に直接働きかける基盤を構築しました。(*8)

このように、人事ERPは単なる業務効率化ツールから、人的資本経営を支える戦略基盤へと進化しています。人的資本を「可視化」し、「経営的意思決定に資する形で利活用する」ことが可能な中核ツールとなっています。

②タレントマネジメントシステム

分析結果の提示から改善提案やその実行支援に伸長

3年前までは、従業員のスキル・評価・配置情報を中心に「人材データの一元化」と、そのデータを用いた分析による配置・育成の最適化に主軸を置いていました。2023年の人的資本開示義務化に合わせて経営戦略と人事戦略の連動が重視され、市場は拡大しました(*9)。

その間に採用・教育・研修といった関連周辺事業や、AIを用いた業務効率化機能を追加し、タレントマネジメントシステムによる分析結果・改善施策の提示にとどまらず、具体的施策への結び付けを支援する方向へ事業を広げました。

国内人材管理市場売上シェア1位(*10)(*11)のプラスアルファコンサルティングは、コンサルティングファームの買収を通じて人事制度そのものの実行支援にまで踏み込む動きも見られました。

カルビー株式会社では、従来、人事情報は基幹システムや表計算ソフトなどの管理基準が統一されておらず、収集・可視化に時間がかかっていました。タレントパレットの導入により、人材データの一元化、従業員のスキル・評価・キャリア志向の可視化、他社エンゲージメントサーベイの結果と従業員情報の比較が可能になりました。その結果、人事課題の可視化が進むとともに、社内における従業員情報への関心が高まり、ハイパフォーマーの可視化を起点としたキャリア開発の促進、表面化した組織課題の原因特定と重点対策の実行といった活用が生まれました(*12)。

このように、タレントマネジメントシステムは単なるデータ分析結果の提示から、その分析結果が影響を与える先へ広く機能を拡大しつつあると読み取れます。

③労務管理システム

実務のデジタル化・効率化から人材データ集約及び可視化に伸長

3年前までは、勤怠管理や雇用契約など実務の「デジタル化・効率化」に主軸を置いていました。しかし、相次ぐ法改正やマイナ保険証など政府主導のデジタル化、人材難による人手不足を背景に、「労務データを人的資本の基盤データとして整備し、それを分析して効率的な人材マネジメントに活用する」という方向でクラウド労務管理システムの導入が拡大していました。

SmartHRは2022年から2024年にかけて、主にデータの可視化機能の提供としてタレントマネジメントや採用管理等の機能を拡大しており、将来的にはコンサルティング機能を備え、人事制度などの改定を行うことを計画しています。

株式会社ハブ(PUB-HUB)では、従来、全国100以上の店舗での評価業務やキャリア面談が表計算ソフトやメールに依存しており、進捗管理や情報集約が非効率的でした。SmartHRの導入により、労務管理のデジタル化と併せて「人事評価」や「キャリア面談」などのタレントマネジメント機能を活用することで、評価シートの配布・回収・管理がオンラインで一元化され、管理部門の負担を大幅に削減しました。さらに、面談で得られた従業員のキャリア志向や強みの情報もSmartHR上に蓄積され、従業員データと評価結果を組み合わせて活用することで、人材育成や配置に活かす“戦略的人事基盤”を整えています(*13)。

このように、労務管理システムは単なる実務の効率化やデータ収集基盤化から、収集データを可視化するための分析機能実装にサービスを拡大しつつあると読み取れます。

④エンゲージメントサーベイ

組織状態の可視化から可視化された課題の改善提案に伸長

エンゲージメントサーベイは、従業員の心理状態や自発性を「見える形」にする目的で使われてきました。人的資本開示によってエンゲージメントスコアの需要が高まり、リテンションへの関心も強まる中、市場は大きく拡大し、サーベイ結果の単なる可視化から「対話促進」「改善施策」「組織改善PDCA支援」へと機能が拡張されました。サーベイ結果を用いたワークショップや研修連携、AIチャットによる対話支援など、結果を実務に活かす仕組みが普及し始めています。

医薬品の研究・製造・販売を手掛けるエーザイ株式会社は、国内製薬企業として初めて人的資本レポートを公開したパイオニアです。2024年と2025年のHumanCapitalReport(*14)(*15)によると、エンゲージメント向上を「企業価値創造の基盤」と位置づけ、年次のWTWグローバル調査と月次のWevoxパルスを組み合わせた二層の測定体制を構築しています。

2024年からは、パルス結果を起点にしたチーム対話を全社に展開し、19回・延べ327名が参加するワークショップを実施。現場での気づきを即時アクションにつなげるサイクルを整えました。同年には独自指標「E-HCI」を導入し、エンゲージメントを人的資本ROIと結びつけてKPI管理を強化。2025年には優先投資領域の特定や資源配分の質向上へと施策を進化させています。高エンゲージメント比率90%を掲げ、年次×月次の二層測定に基づく高速PDCAで、企業価値の持続的向上に取り組んでいる点が特徴的です。

このように、ツールの利用は単に開示対応を目的とするのではなく、自社の企業価値向上施策を目的とした運用へとシフトしており、今後さらに広がるでしょう。

日本のHRテクノロジーの現在地

4領域の総括

ここまで各4領域の変化を追ってきました。

いずれも、データ収集ツールは分析機能へ、分析ツールは実行支援へと、単一機能の深化から複合機能化に進んでいることがうかがえます。市場の拡大とともに競合も増加したことで単一機能での差別化が難しくなり、自社サービスが顧客の次の行動まで支援できるかが現在の差別化戦略になっていると考えられます。

また、AIの利用も直近2年ほどで拡大傾向にありますが、市場を大きく変えるほどの深い分析や示唆の提示には至らず、業務効率化・自動化の域にとどまっていることがわかりました。

日本におけるHRテクノロジー活用のポイントと留意点

3年前までは「元々、日本企業が強みとしてきた人や組織のマネジメントノウハウを生かす方向で発展させることが望ましい」(前回のコラム参照)としていましたが、HRテクノロジーの普及により、人材情報のデータ化・収集基盤の整備、データ分析に基づく課題の特定と対処といったデータドリブンな人材マネジメント手法が根付きつつあります。

これにより、従来は人事のみが管理していた情報に従業員もアクセスできるようになり、人事情報の「オープン化」が進みつつあります。また、米国ほどではないものの、人的資本開示を受け、人事機能強化の焦点が人事部門の機能から現場マネージャーのマネジメント能力へ移りつつあると考えられます。

このような動向を受け、今後のHR テクノロジー利活用においては以下3点を意識するべきであると考えます。

1.人事情報の透明性を高める

今回紹介したHRテクノロジーを活用し、社内の他組織の人員体制やKPIを共有できれば、部門やチーム間の協力・連携や、個々の能力開発・キャリア支援に加え、情報共有を通じた相互理解と協力・連携の促進をこれまで以上に実現できる可能性があります。

例えば、スキルや経験、評価履歴、人員体制やKPIをダッシュボード化すれば、従業員は自らの強みや課題を把握しやすくなり、キャリア設計に役立てられるでしょう。さらに、業務で課題に直面した際には、その分野に強みを持つ社員を探し出して協力を得られ、部門横断の人員調整や連携の促進にもつながります。

こうした組織力を高める動きを社内に生むような使い方こそ、HRテクノロジーの本領を最も発揮できる活用と言えるのではないでしょうか。

2.現場マネージャーのマネジメント能力を底上げする

HRテクノロジーは、単なる業務効率化にとどまらず、現場マネージャーのマネジメント能力を高める基盤としても活用できます。

例えば、評価・目標設定のテンプレート、1on1の記録支援、AIによるフィードバック文案や育成提案といった機能は、経験の浅いマネージャーにとってはスキル習得だけでなく、スキルが追いつかない中での実践の助けとなり、ベテランにとっても標準的な尺度を参照する機会となって、より属人性を排除した質の高いマネジメントにつながります。

これにより、個人依存になりがちなマネジメント手法を組織全体で共有でき、現場のマネジメントの質を均質化・向上させる活用が考えられます。

3.HRテクノロジーは手段と割り切り、目的化しないよう留意する

HRテクノロジーは、あくまで経営戦略や人事戦略を実現するための手段であり、ツールの導入や数値化そのものが目的化しないよう注意が必要です。多くのシステムは採用効率や離職率、生産性などのKPI候補となる数値を提示しますが、そのうち何を自社の重点指標とするかは、各社の戦略や置かれた環境に応じて主体的に決める必要があります。

目の前の数字ばかりを追い、短期成果の追及や過度な部門間比較に陥るのではなく、現場の状況や組織文化といった定性的要素を踏まえ、実態に即したマネジメントと組み合わせて運用することが必要です。こうした定量情報と定性情報の掛け合わせを各社で考え実行していく姿勢があって初めて、テクノロジーは戦略実行を支える有効な基盤となります。

HRテクノロジーの導入は、もはやただ導入するだけでは意味がなく、組織の成長に不可欠な経営課題の一つと位置付けて活用することが当たり前になりつつあります。HRテクノロジーを自社の戦略と照らし合わせながら、人事情報の透明性を高め、データ活用の目的を明確にし、現場のマネジメント能力向上を図ることこそ、今後の競争力を高める鍵であると言えるでしょう。

直近3年の外部環境は、人的資本経営の定着、人材難の深刻化、AIの普及といった大きな潮流を企業にもたらしました。その変化に応じ、人事ERP・タレントマネジメントシステム・労務管理システム・エンゲージメントサーベイなどのHRテクノロジーはいずれも単機能から複合機能へと発展しつつあります。

こうした環境変化を踏まえ、人事情報を透明化して組織内の情報の流動性を高め、現場マネージャーのマネジメント力を支える仕組みを整え、定量と定性を統合したテクノロジー活用で戦略を実行に落とし込む――単なる利用にとどまらず、自社に即した活用方法を考えることが、今日の人事および経営層に求められています。

参考

- 一般社団法人日本能率協会(2022)『2022年度 日本企業の経営課題に関する調査』http://www.jma.jp/img/pdf-report/keieikadai_2022_report.pdf (2025-08-28)

- 一般社団法人日本能率協会(2023)『2023年度 日本企業の経営課題に関する調査』https://www.jma.or.jp/img/pdf-report/keieikadai_2023_report.pdf (2025-08-28)

- 一般社団法人日本能率協会(2024)『2024年度 日本企業の経営課題に関する調査』https://www.jma.or.jp/img/pdf-report/keieikadai_2024_report.pdf (2025-01-25)

- 内閣府(2015)『国民生活に関する世論調査(平成27年)』https://survey.gov-online.go.jp/h27/h27-life/ (2025-08-28)

- 内閣府(2022)『国民生活に関する世論調査(令和4年)』https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-life/ (2025-08-28)

- 内閣府(2023)『国民生活に関する世論調査(令和5年)』https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-life/ (2025-08-28)

- 内閣府(2024)『国民生活に関する世論調査(令和6年)』https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/ (2025-08-28)

- 株式会社電通総研(2024)『株式会社セブン‐イレブン・ジャパン:「POSITIVE」で人材情報を一元化 人事業務の効率化と戦略的な人材情報活用を目指す』https://www.dentsusoken.com/case_report/case/2024seven_eleven_japan.html (2025-08-28)

- BOXIL Magazine|スマートキャンプ株式会社『タレントマネジメントシステムのシェア・市場規模 一番選ばれている人気サービスはカオナビ』https://boxil.jp/mag/a8623/ (2025-8-28)

- 株式会社アイ・ティ・アール『ITR Market View:人事・給与管理市場2024』https://www.itr.co.jp/report-library/m-25001000(2025-8-28)

- 株式会社プラスアルファ・コンサルティング『タレントパレット、人材管理システム市場シェアNo.1を獲得』https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/information/20250715-tpshareno1/ (2025-08-28)

- 株式会社プラスアルファ・コンサルティング『カルビー株式会社:タレントパレット導入事例 経営戦略実現を支える人財戦略基盤としてのタレントパレット活用』https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/case/details/calbee.html (2025-08-28)

- 株式会社SmartHR『株式会社ハブ:導入事例100店舗超・300名の評価とキャリア面談を効率化。“人財”の育成・定着を推進』https://smarthr.jp/case/pub-hub/ (2025-08-28)

- エーザイ株式会社(2024)『HUMAN CAPITAL REPORT 2024』[株主、投資家、報道関係者向け]https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/pdf/pdf2024hcr.pdf (2025-08-28)

- エーザイ株式会社(2025)『HUMAN CAPITAL REPORT 2025』[株主、投資家、報道関係者向け]https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/pdf/pdf2025hcr.pdf (2025-08-28)