はじめに

日本社会の急速な少子高齢化とそれに伴う年金財政の逼迫により、特に2012年高年齢者雇用安定法の改正以降、各企業において、60歳以降の高齢者の雇用について具体的な促進策が求められるようになっています。

現在は高齢者が希望すれば原則65歳まで働けるように企業は義務付けられていますが、政府は高年齢者雇用安定法の改正も視野に高齢者が70歳まで働けるように本格的な検討に入りました(*1)。

人口に占める高齢者の割合は今後も増えることが予想され、経済と社会保障の担い手を増やす必要性から企業の高齢者雇用に対する社会的要請は、ますます強まっていくと考えられます。

そのような社会情勢を踏まえ、本コラムでは、「今後企業が60歳超のシニア人材をどのように活かしていくべきか?」について考えていきます。

現状のシニア人材の活用状況とその背景

① シニア人材の活用にあたって企業が抱える問題

企業は、60歳超のシニア人材の活用に対して、どのような課題を抱えているのでしょうか?

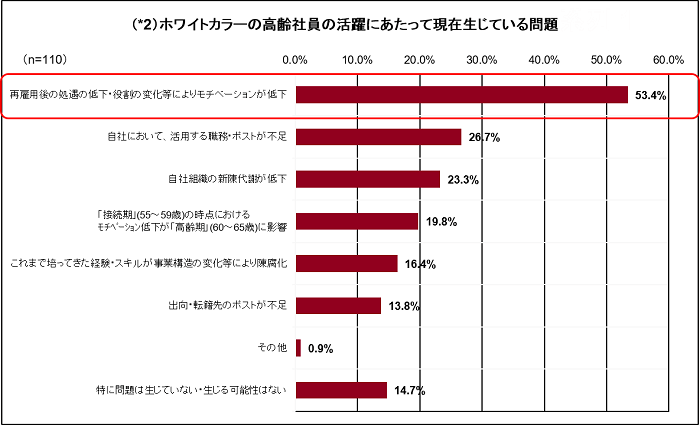

各企業におけるシニア人材の活用にあたっての問題意識として、以下のデータを見てみたいと思います。

このデータによると、シニア人材の活躍にあたって現在企業に生じている問題として「再雇用後の処遇の低下・役割の変化等によりモチベーションが低下」が53.4%と最も多く挙げられており、各企業が課題に感じている様子が伺えます。

② シニア人材の処遇の実態

それでは、各企業におけるシニア人材の処遇の実態はどのようになっているのでしょうか。

各企業における60歳超の社員の雇用に対する取り組みとしては、「継続雇用制度を導入」している企業が81.7%と大多数にのぼり、「定年制の廃止」を実施している企業は2.9%、「定年の引き上げ」を実施している企業は17.0%に留まっています(*3)(但し、「定年の引き上げ」を実施している企業は近年徐々に増加しています)。

また、定年到達前の年収と比べた再雇用後の年収比率を見ると、平均で54.2%となっており(*4)、多くの会社が定年前の報酬水準から減額する仕組みをとっていることが分かります。

再雇用者の賃金設定・減額の方法としては、「定年時賃金に対して全員一律に一定割合を減額」、「定年時賃金に対して全員一律に定額を減額」、「全員一律定額」の企業が合わせて52.9%となり、約半数以上の企業が定年前の報酬水準から一律に減額する仕組みをとっていることが推察されます。「職種、職階、等級、考課などにより異なる(一律に減額しない)」としている企業も37.0%ありますが、筆者の経験上、このような企業においても結局は、社員の定年前の属性に応じて、それぞれの属性毎に一律減額を行っている場合も少なくありません(このような一律減額の仕組みは、人手が足りている大企業において、特によく見られます)。

このような企業の賃金設定・減額の方法を見ると、多くの企業では、経営成果を高めるために60歳超のシニア人材を活用するところまで対応できている企業は少なく、実態として、人件費が限られている中で、政府の政策や社会的要請への対応として、苦肉の策で60歳超のシニア人材を雇用するという傾向が強いように思われます。

最近では、一部の企業において定年延長で給与等の待遇改善を行い、定年や再雇用などで収入が減る「60歳の崖」と呼ばれる現象を緩和しようとする動きも出てきています(*5)が、多くの企業が60歳超人材をどのように活用していくか模索している最中であると言えます。

③ シニア人材の処遇が引き下げられる背景

本来、企業は組織パフォーマンスを最大限発揮できるように、経営資源としての人材に報酬を配分すべきですが、上述のように多くの企業において60歳超のシニア人材の報酬水準を一律に引き下げざるを得ないことにはどのような背景があるのでしょうか。

ここには、現役世代の年功的な報酬制度の運用があります。60歳超のシニア人材を継続して雇用しようとする場合、現役世代の年功的な報酬制度の運用により積み上がった報酬水準を維持することは人件費管理の観点から難しいため、多くの企業では、定年を機に年功で積みあがった報酬水準を一度リセットし、非正規労働者として雇用し直すことで貢献と報酬のバランスをとっているのです。

実際に筆者が最近関わった人事制度統合プロジェクトでも、現役世代の報酬水準が比較的年功的に高く積み上がっているが、60歳超の再雇用者の報酬水準が大幅に引き下げられているA社、現役世代の報酬水準が役割に応じて比較的抑え目に設計されているが、60歳超の再雇用者の報酬水準は(個人によって差はあるものの)現役世代と同等程度の報酬水準を維持しているB社など、現役世代の報酬制度の運用が再雇用者の報酬制度に影響を与えているケースが見られます。

つまり、60歳超のシニア人材の活用について正面から向きあうと、現役世代の報酬制度も含めたトータルな改革が求められることとなります。

一方で、このような抜本的な報酬制度改革に対する提言はこれまでたくさんなされてきたにも関わらず、ほとんどの企業においては実現できていない実情もあります。

そこで、以下では、シニア人材の活用のために求められる解決策とは何かを示したうえで、それが早期には進まない実情を踏まえ、現実路線として求められる解決策についても考察を進めていきたいと思います。

シニア人材活用のための抜本的解決策

多くの企業におけるこのような「定年を機に報酬が大幅に下げられたシニア人材のモチベーションの低下」という課題への対応として、報酬制度の改定に着手する場合、これまで長らく運用されてきた現役世代の60歳定年を前提とした年功的な報酬制度を今後も維持するべきか考える必要があります。

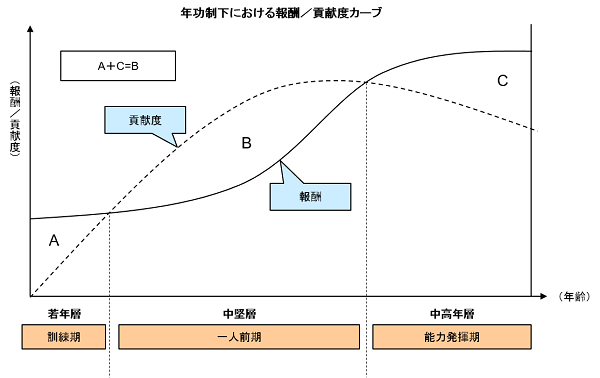

一般的な日本企業における報酬カーブは、年功賃金であることを前提とすると、下図のように訓練期・一人前期・能力発揮期の3段階から構成されます(*6)(横軸は“年齢あるいはキャリア段階”、縦軸は“報酬と経営への貢献度”を表しています)。

まず、第1段階である訓練期においては、能力を養成することを重視するため、個人の「貢献度」が「報酬」を下回り、第2段階では、このように養成された能力をもって向上した貢献度を下回るレベルに報酬水準が設定される「一人前期」、最後に貢献度が停滞するにも関わらず、報酬が上がり続けるために、貢献度が報酬を下回ることになる「能力発揮期」となります。つまり、現役世代の報酬制度の考え方の特徴としては、長期的な観点から「育てて活用して処遇する」方針であり、長期で収支をバランスする(下図では、A+C=B)仕組みとなっています。

そのため、定年間際の社員の報酬が貢献度に比べて年功的に積みあがった結果、60歳超のシニア人材の報酬を維持することが難しくなっています。

長らく日本企業において続いてきたこのような現役世代の報酬制度を改革するためには、中長期的には、「貢献度」に応じた「報酬」を実現する(上図の貢献度カーブに報酬カーブを一致させる)ことが、60歳超の人材のモチベーション低下に対する課題に応えることにもつながると考えられます。

多くの社員の「貢献度」は60歳まで上昇し続けるわけではなく、40歳前後で頭打ちとなり、その後は緩やかに低下していきます。「貢献度」に応じた「報酬」が実現できれば、多くの社員の報酬を「貢献度」に合わせて緩やかに減少させることができ、定年を機に報酬を大幅に減少させる必要がなくなります。また、年齢を重ねても高い「貢献度」を発揮できる社員に対しては、その「貢献度」に応じて60歳以降も高い報酬水準を維持することが可能となります。

このような報酬制度改革は、年齢ではなく貢献度に応じた報酬制度へのシフトであり、現在政府が検討を進めている70歳雇用の義務化に対しても充分対応できる報酬制度となります。

当面求められる“60歳超”シニア人材の活用施策

以上に述べてきたあるべき姿としての現役世代を含めたトータルな報酬制度改革は、乗り越えなければならないハードルが高く、長らく運用されてきた現役世代の報酬制度をすぐに変えることもまた事実です。

現状、現役世代の多くの中高年層は、「貢献度」に対して高い「報酬」を受け取っており、人員構成上もボリュームゾーンとなっている中高年層の大部分の社員の報酬をすぐに減額させることは容易ではありません。

しかし、そうであったとしても、経験豊富な60歳超のシニア人材の報酬を一律で減額するというモチベーションの低下を招くような施策を続けるのではなく、シニア人材の特性を踏まえた活かし方があるのではないかと考えます。

そこで、以下では現役世代における年功的な報酬制度を前提としながらも、限られた人件費の中で、シニア人材をどのように活用するべきかについて考察を続けます(そのため、以下からは一部の会社における定年延長等で待遇改善がされたシニア人材は想定せず、多くの会社で報酬を一律に引き下げられている再雇用者を想定します)。

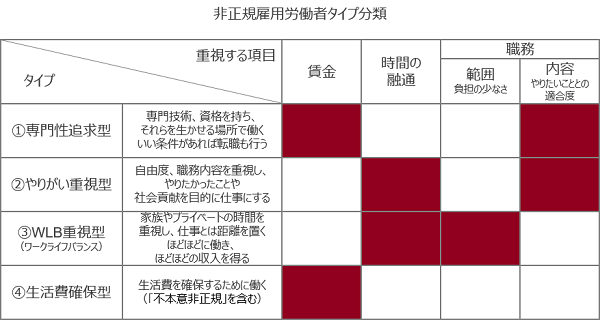

1つの方向性として、60歳超のシニア人材のタイプに応じた報酬制度設計が望まれます。なぜなら、60歳超のシニア人材の働く理由や能力は現役世代よりも多様であり、多分に「個別性」が求められるからです。

シニア人材のタイプを分類するにあたり、本コラムの第6回『「同一労働同一賃金」が迫るのは人事プラットフォームの変革』から、非正規雇用労働者タイプ分類を引用します。(本コラムで分類されていた「補助収入型」については、主婦パートに代表される家計の補助的な収入を目的に働く人材を想定していることから、ここでは割愛します。)

上記①~④のタイプ別にシニア人材の活用方法について考えてみたいと思います。

① 専門性追求型

専門性追求型は、専門性に合致する職務を希望することに特徴があります。ここでの専門性追求型人材とは、SEやアナリストに代表される体系化された専門技術を有する人材だけではなく、その会社固有の特殊な技術を有する人材も想定します。

専門技術を有する人材は、社内においてもリテンションをはかるべき人材であり、専門性を活かせる環境を提供することが重要となります。また、このような人材は条件によっては社外に流出してしまうことから、外部報酬水準を踏まえた報酬制度設計や、現役世代と同程度の報酬水準を設定することでリテンションを図る等の措置が必要となります。

② やりがい重視型

やりがい重視型は、やりたかったことや社会貢献を目的に仕事をするタイプです。シニア人材に対してやりがいのある仕事を提供できるかどうかが重要となりますが、それが難しい場合は、雇用契約にとらわれず、仕事ベースで契約を結ぶという方法も考えられます。

最近では、再雇用で働くのではなく、独立してフリーランスとして働くシニア人材も増えています。背景には、現在の日本の年金制度では、60歳や65歳を超えて働く場合に一定以上の収入を得ると年金の一部又は全部が支給停止になるという仕組みがあります(*7)。

そのため、厚生年金に入らない働き方をすれば年金の支給停止は起こらないため、フリーランスとして働くことはシニア人材にとってもメリットのある働き方であると言えます。

このような働き方の可能性をシニア人材に示しつつ、企業として必要な仕事については個別に契約を結び、シニアを活用するという方法もあるのではないでしょうか。

また、①の専門性追求型の人材にも共通することですが、これらのタイプのシニア人材は、「どのような職務を与えるか?」が非常に重要になります。そのため、これらのタイプのシニア人材を活かすためにも、アウトソースされている仕事も含めて、この機会に自社で価値を生んでいる仕事が何かを再定義してみてはどうでしょうか。

多くの企業では規模が大きくなるほど業務が細分化され、定型化・ルーチン化されていきますが、昨今の自動化・AI化ブームではそのような仕事は淘汰され、人にしかできない高付加価値な仕事に純化していこうという動きがあります。しかし、いざそれを進めようとすると、定型化される前の仕事のやり方や本質を理解していなければうまくいかず、その領域では、最初から定型化された仕事しかやっていない若手よりもそれ以前の時代を知っているシニア人材の方にアドバンテージがある場合も少なくありません。

そのような領域からシニア人材を活用するという方法もあるのではないでしょうか。

③ WLB(ワークライフバランス)重視型

WLB重視型(ワークライフバランス)は、家族やプライベートの時間を重視するタイプです。そのため、短時間や短日数で働けるような柔軟な制度を整備する必要があります。

時間を制限した働き方を実現することで、総人件費が抑えられ、限りある原資を「専門性追求型」等の人材に配分することもできます。

また、このような施策はシニア人材の特性を踏まえても合理的な施策であると考えます。最近のジェロントロジー(老年学)の研究では、人の能力は、歳を重ねると能力が全て衰えるわけではなく、若い頃と変わらずに維持できる能力もあることが分かっています。

シニア人材は、新しいものを学習したり覚えたりする能力は60歳以降で急速に低下すると考えられており、加えて、視力・聴力等の身体能力や体力についても低下することは避けられません。しかし、一般的な知識や判断力、過去に習得した知識や経験がもとになる能力については、若い頃と同程度維持できると考えられています(*8)。

そのため、これまでの経験を活かしつつ、体力の低下に合わせた勤務時間で働いてもらうことは、ジェロントロジー(老年学)の研究から見ても60歳超のシニア人材の能力を活かしやすい方法であると思います。

④ 生活費確保型

生活費確保型は、生活費の確保を働く第一目的とするタイプであり、60歳超のシニア人材の中では最もボリュームが多いタイプと考えられます。

2017年の全国の55歳以上のシニア人材を対象とした内閣府の調査(*9)によると、働く理由の58%が収入とされており、シニア人材の生活費確保は死活問題となっています。

一方で、このタイプの人材は、多層的であり以上に見てきた①~③のタイプの特徴を含んでいると推察されます。しかし、これまでのキャリアの中で仕事に対するやりがいや専門性、またはプライベートに対する充実感が持てず、相対的に「生活費確保」が働くための第一目的になっているのではないかと考えられます。

このようなシニア人材に対しては、企業は早期に上記の①~③のタイプに応じた役割発揮の可能性と報酬パッケージを提示し、多様な働き方の可能性を社員に対して示すのが良いのではないかと考えます。

「職務」や「時間の融通」による働く動機付けが難しく、仕事のパフォーマンスも低い場合には、限られた人件費を配分する際の優先順位を下げ、現状広く行われているように最低限の報酬水準と役割を提示せざるを得ないと考えます。企業としては、そのような人材を可能な限り生み出さないよう、他の可能性を示す早期の対応が求められます。

まとめ

以上見てきたように、限られた人件費の中で60歳超のシニア人材を活かすには、シニア人材の特性を踏まえた多様な動機付け施策が必要であり、そのために企業側はこれまで行われてきた報酬の「一律減額的」発想を転換する必要があります。

また、60歳超のシニア人材を対象とした人事制度改革は、制度の適用を受ける対象者がこれから増えていく領域であり、現役世代に比べて比較的企業が着手しやすい領域でもあります。そのため、60歳超人材の個別性に応じた多様な制度構築を進めていくことで、現役世代にもそのような考え方を徐々に広げていき、多様性を活かした組織づくりにつなげることができると考えます。

【参考】

- 日本経済新聞(2018年9月6日)

- 経団連『中高齢従業員の活躍推進に関するアンケート調査結果」(2015年9月)を参考に筆者作成

- 厚生労働省『「高年齢者雇用状況」集計結果』(2017年)

- 労政時報(2013年9月3852号)

- 日本経済新聞(2018年2月14日)

- 今野 浩一郎著『正社員消滅時代の人事改革』(2012年)を参考に筆者加工

- 東洋経済オンライン 大江 英樹『定年後も年金を減らされずに働き続ける方法』(2018年 4月25日)

- 﨑山 みゆき著『シニア人材マネジメントの教科書』(2015年)

- 内閣府『高齢者の健康に関する調査結果』(2017年)